Panorama de Paris : le Louvre et la place du Carrousel. A droite sur l’image, le quartier du Doyenné.

Gérard de Nerval, dans Promenades et Souvenirs, dit qu’il faut à un logement, pour que celui-ci lui plaise, une vue sur deux ou trois arbres occupant un certain espace, qui permet à la fois de respirer et de se délasser l’esprit en regardant autre chose qu’un échiquier de fenêtres noires, où de jolies figures n’apparaissent que par exception. Je respecte la vie intime de mes voisins, et ne suis pas de ceux qui examinent avec des longues-vues le galbe d’une femme qui se couche, ou surprennent à l’oeil nu les silhouettes particulières aux incidents et accidents de la vie conjugale. J’aime mieux tel horizon « à souhait pour le plaisir des yeux », comme dirait Fénelon, où l’on peut jouir, soit d’un lever, soit d’un coucher de soleil, mais plus particulièrement du lever. Le coucher ne m’embarrasse guère : je suis sûr de le rencontrer partout ailleurs que chez moi. Pour le lever, c’est différent : j’aime à voir le soleil découper des angles sur les murs, à entendre au dehors des gazouillements d’oiseaux, fût-ce de simples moineaux francs. 1Gérard de Nerval, Promenades et Souvenirs, I, p. 121, Gallimard, Pléiade, tome I, 1960.

Gérard de Nerval, dans Promenades et Souvenirs, dit qu’il faut à un logement, pour que celui-ci lui plaise, une vue sur deux ou trois arbres occupant un certain espace, qui permet à la fois de respirer et de se délasser l’esprit en regardant autre chose qu’un échiquier de fenêtres noires, où de jolies figures n’apparaissent que par exception. Je respecte la vie intime de mes voisins, et ne suis pas de ceux qui examinent avec des longues-vues le galbe d’une femme qui se couche, ou surprennent à l’oeil nu les silhouettes particulières aux incidents et accidents de la vie conjugale. J’aime mieux tel horizon « à souhait pour le plaisir des yeux », comme dirait Fénelon, où l’on peut jouir, soit d’un lever, soit d’un coucher de soleil, mais plus particulièrement du lever. Le coucher ne m’embarrasse guère : je suis sûr de le rencontrer partout ailleurs que chez moi. Pour le lever, c’est différent : j’aime à voir le soleil découper des angles sur les murs, à entendre au dehors des gazouillements d’oiseaux, fût-ce de simples moineaux francs. 1Gérard de Nerval, Promenades et Souvenirs, I, p. 121, Gallimard, Pléiade, tome I, 1960.

Ci-dessus : Vue des ruines de la chapelle du Doyenné (ancienne église Saint-Thomas du Louvre), par Lina Jaunez, Salon de 1833. In Georges Cain, Les Pierres de Paris, p.191, éditions Flammarion, Paris, 1910.

Vue sur deux ou trois arbres, levers de soleil, gazouillements d’oiseaux, font en 1835 le charme du numéro 3 de l’impasse du Doyenné où Gérard de Nerval partage le château du peintre Camille Rogier. Nerval en 1835 est âgé de vingt-sept ans.

Las, bientôt Camille Rogier déménage, et Nerval navigue alors entre les divers logements de Théophile Gautier, rue Saint-Germain, rue de Navarin, le nouveau logement de Camille Rogier, rue de la Victoire, l’hôtel Caumartin rue Caumartin, d’obscures chambres, rue Coquenard, rue Hyacinthe-Saint-Michel, rue Pigalle, rue des Rosiers, rue de La Rochefoucauld, et des cliniques, celle de la rue de Picpus (février 1841), celle du docteur Esprit Blanche, rue Norvins (de mars à novembre 1841), celle du docteur Aussandon, rue Notre-Dame de Lorette (avril 1849), celle du docteur Ley, aux Champs-Elysées, allée des Veuves (mai 1849), celle du docteur Aussandon à nouveau, rue Notre-Dame de Lorette (juin 1850). Dans le même temps, il voyage. D’octobre 1839 à mars 1840, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Fin décembre 1840, en Belgique. De décembre 1842 à décembre 1843, en Orient. En septembre 1844, en Belgique et en Hollande. En mai-juin 1849, à Londres.

William Henry Fox Talbot (1800-1877), Place du Carrousel, calotype, 1843.

Avec le temps, la passion des grands voyages s’éteint, à moins qu’on n’ait voyagé assez longtemps pour devenir étranger à sa patrie.Le cercle se rétrécit de plus en plus, se rapprochant peu à peu du foyer. 2Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, I, p. 79, in Oeuvres complètes, tome I, Gallimard, Pléiade, 1960.

La correspondance du poète indique qu’à partir de 1848, revenant ainsi au quartier de la Bohème initiale, celui de notre logement commun de la rue du Doyenné, dans un coin du vieux Louvre des Médicis, – bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet, Nerval a loué domicile au numéro 4 de la rue Saint-Thomas du Louvre. Il a en 1848 quarante ans.

Démolition de l’hôtel de Longueville.

Rue et impasse du Doyenné, rue de Chartres, rue du Musée (elle commençait place du Palais-Royal et se terminait rue du Carrousel, rue du Carrousel (au milieu de la place avec aboutissement au guichet du Louvre), rue Saint-Thomas-du-Louvre, rue du Chantre, rue Fromenteau… La plupart de ces ruelles avaient été ouvertes sur l’emplacement des grands hôtels de jadis : hôtel de Longueville, hôtel d’Elbeuf, hôtel d’O, hôtel de Rambouillet, hôpital des Quinze-Vingts, etc., etc. C’étaient de fâcheuses sentines, obscures, humides, malodorantes…; la domesticité du palais et des somptueux hôtels voisins s’y était gîtée, si bien qu’une population dangereuse, besogneuse, suspecte, voisinait avec le château… 3Georges Cain, Les Pierres de Paris, p. 87, éditions Flammarion, Paris, 1910.

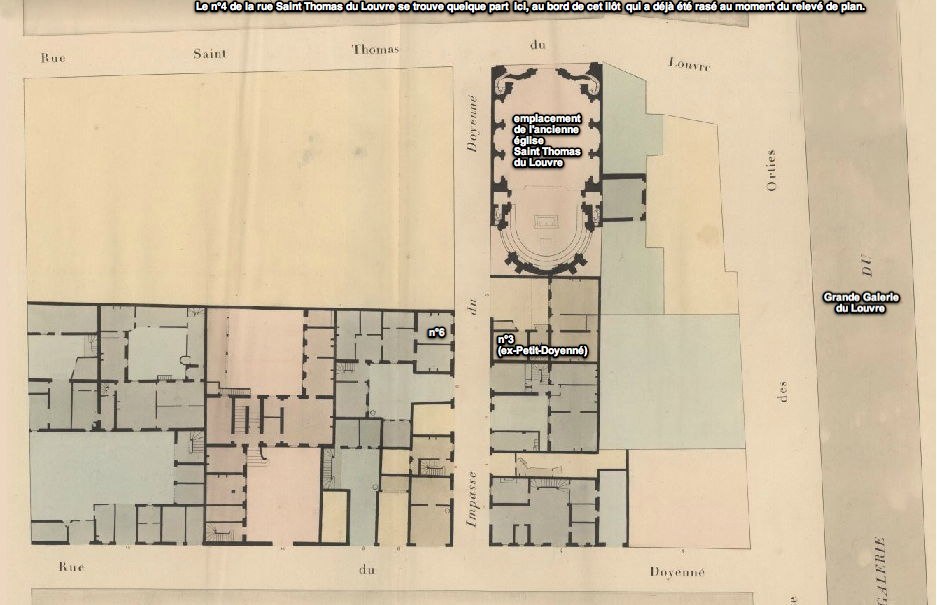

Ci-dessus : Atlas Vasserot, Plans parcellaires de Paris avant 1860, 1er arr. ancien, Tuileries, rue Saint-Thomas du Louvre, îlots n°25 et 26.

Ci-dessus : Atlas Vasserot, Plans parcellaires de Paris avant 1860, 1er arr. ancien, Tuileries, rue Saint-Thomas du Louvre, îlot n°28.

Le n°4 de la rue Saint Thomas du Louvre faisait partie de l’ilôt n°28.

Théophile Gautier

A M. Gérard de Nerval

rue St Thomas du Louvre n°4

jeudi 21 novembre 1850

… Ernesta prétends que tu perches rue St Thomas du Louvre n°4. Je croyais ces masures démolies. 4Oeuvres complètes de Gérard de Nerval, tome I, Correspondance, p. 1000, Gallimard, Pléiade, 1960.

Gérard de Nerval

A Monsieur Charpentier

ce 15 novembre 1850

… Ecrivez-moi je vous prie rue Saint Thomas du Louvre n°4. 5Ibidem, p. 1001.

A M. Constant

pour remettre à M. Dumas

29 décembre 1850

Mon cher Dumas,

… Je demeure toujours Rue St Thomas du Louvre n°4. 6Ibid. p. 1001.

Le 7 octobre 1850, les maisons de la rue Saint-Thomas du Louvre (1er arrondissement ancien, 4e quartier, Tuileries, îlots 23, 25, 26, 28, 29) font l’objet d’un arrêté d’expropriation. Le 28 octobre 1850, l’arrêté se trouve publié dans le Journal général d’affiches. Le 20 novembre 1850, Nerval, locataire du numéro 4 de la rue Saint Thomas du Louvre, se voit signifier son congé :

Je reçois, avec les renseignements que j’attendais, un congé du logement que j’occupais depuis longtemps à Paris. […].

Le requérant ès-noms (le préfet de la Seine), poursuivant l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires à la formation des abords du Louvre et au prolongement de la rue de Rivoli, parmi lesquels se trouve compris celui qu’habite le susnommé, entend lui donner, comme de fait il lui donne par ces présentes congé de toutes les localités qu’il occupe dans ladite maison, et ce pour le premier janvier mil huit cent cinquante-un, entendant qu’à ladite époque il quitte les lieux et fasse place nette en satisfaisant à toutes les charges imposées à un locataire sortant ;

Que cependant, ne voulant pas que les frais occasionnés par cette éviction pour cause d’utilité publique restent à la charge du locataire susnommé, mondit requérant lui fait offres par ces présentes d’une somme de vingt francs qui lui sera payée à la caisse municipale de Paris, sur le vu de son acceptation, qui devra être donnée dans la quinzaine de ce jour.

Lui déclarant qu’en cas de non-acceptation d’ici à cette époque, le requérant entend retirer, comme de fait par ces présentes il retire positivement, lesdites offres par lui faites, pour s’en tenir purement et simplement au congé précédemment donné, qui devra recevoir son exécution dans les termes de droit.

A ce que le susnommé n’en ignore, je lui en ai, en parlant comme dessus, laissé la présente copie.

Coût, trois francs.

Brizard

Je ne voudrais pas ici faire de la politique. Je n’ai jamais voulu faire que de l’opposition, ajoute Nerval. L’expropriation est parfaitement juste, mais les termes en sont impropres. 7Gérard de Nerval, Fragments des Faux-Sauniers, pp 452-453, in Oeuvres complètes, tome I, Gallimard, Pléiade, 1960..

Le 28 janvier 1851, Nerval signe avec Gervais Charpentier, libraire, le contrat de publication du Voyage en Orient.

Jean Louis Henri Le Secq des Tournelles, dit Henri Le Secq, Démolitions, place du Carrousel.

En février 1851, Nerval effectue un voyage en Touraine. Fin mars 1851, il indique à Gervais Charpentier qu’il a quitté pour un autre domicile le numéro 4 de la rue Saint Thomas du Louvre. Il ne mentionne pas ici sa nouvelle adresse.

A Gervais Charpentier

fin mars 1851

Je ne reçois vos lettres qu’aujourd’hui parce que, quoi qu’ayant mes meubles dans mon logement nouveau, je n’y coucherai qu’à partir du 8. 8Oeuvres complètes de Gérard de Nerval, tome I, Correspondance, p. 1002, Gallimard, Pléiade, 1960.

On ne sait rien du logement nouveau dans lequel, à partir d’avril 1851, dit-il, Nerval a ses meubles. Peu de traces subsistent des activités du poète cette année-là. Nerval hante probabablement à Montmartre.

On ne sait rien du logement nouveau dans lequel, à partir d’avril 1851, dit-il, Nerval a ses meubles. Peu de traces subsistent des activités du poète cette année-là. Nerval hante probabablement à Montmartre.

J’ai longtemps habité Montmartre, on y jouit d’un air très pur, de perspectives variées, et l’on y découvre des horizons magnifiques, soit « qu’ayant été vertueux, on aime à voir lever l’aurore », qui est très belle du côté de Paris, soit qu’avec des goûts moins simples on préfère ces teintes pourprées du couchant, où les nuages déchiquetés et flottants peignent des tableaux de bataille et de transfiguration au-dessus du grand cimetière, entre l’arc de l’Etoile et les coteaux bleuâtres qui vont d’Argenteuil à Pontoise. […].

Il y a là des moulins, des cabarets et des tonnelles, des élysées champêtres et des ruelles silencieuses, bordées de chaumières, de granges et de jardins touffus, des plaines vertes coupées de précipices, où les sources filtrent dans la glaise, détachant peu à peu certains îlots de verdure où s’ébattent des chèvres, qui broutent l’acanthe suspendue aux rochers. 9Gérard de Nerval, « >Promenades et souvenirs, I, La butte Montmartre.

Ci-dessus : Ludovic Piette, La rue Lepic à Montmartre.

Le 24 septembre 1851, Nerval est victime d’une chute à Montmartre.

A Monsieur Maxime Ducamp

25 septembre 1851

… Je vais dîner hier chez quelqu’un à Montmartre, Rigo 10Edouard Rigo (1813-1876), imprimeur-lithographe, éditeur. On sait qu’il vit à Montmartre depuis 1849 et qu’en janvier 1855 il demeure rue de l’Empereur (aujourd’hui rue Lepic). Il se peut donc que la chute dont Nerval a été victime le 24 septembre 1851 se soit produite là, rue de l’Empereur. que Théophile connaît. En descendant d’une terrasse je roule d’un escalier, ma poitrine porte sur un angle et mon genou droit se tord et se foule. Le pire est la poitrine. Ce matin, j’ai une énorme tumeur bleue où je vais mettre des sangsues, ce que j’ai eu tort de ne pas faire hier, mon genou me fait souffrir au point de n’avoir pu dormir de la nuit. 11Ibidem, p. 1006.

A Arsène Houssaye

25 septembre 1851

J’ai du malheur ; je viens de faire une chute très forte, j’ai la poitrine fortement percutée et gonflée, et un genou très endommagé. 12Ibid., p. 1007.

A Maxime Ducamp

26 septembre 1851

… Vous comprenez que quand on tombe de deux pieds de haut et de tout son poids sur un angle de fourneau et sur le téton gauche, qu’on se foule de plus le genou et qu’en respirant depuis deux jours on se sent comme une flèche qui vous traverse la poitrine on n’est pas très sûr de n’avoir pas une lésion intérieure. […].

Si vous m’avez écrit chez moi je n’y suis pas depuis deux jours, je suis à l’hôtel. Si par hasard vous sortez demain avant 11 heures et que vous eussiez à me dire un mot, je suis rue Montyon n°9, près de la Boule-Rouge et du boulevard Montmartre ; je n’aurais pu être pansé chez moi. 13Gérard de Nerval, Correspondance, in Oeuvres complètes, nouvelle édition, tome II, p. 1292, Gallimard, Pléiade, 1984.

En passant devant une maison, j’entendis un oiseau qui parlait selon quelques mots qu’on lui avait appris, mais dont le bavardage confus me parut avoir un sens […]. Quelques pas plus loin, je rencontrai un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps et qui demeurait dans une maison voisine. Il me fit voir sa propriété, et, dans cette visite, il me fit monter sur une terrasse élevée d’où l’on découvrait un vaste horizon. C’était au coucher du soleil. En descendant les marches d’un escalier rustique, je fis un faux pas, et ma poitrine alla porter sur l’angle d’un meuble. J’eus assez de force pour me relever et m’élançai jusqu’au milieu du jardin, me croyant frappé à mort, mais voulant, avant de mourir, jeter un dernier regard au soleil couchant. Au milieu des regrets qu’entraîne un tel moment, je me sentais heureux de mourir ainsi, à cette heure, et au milieu des arbres, des treilles et des fleurs d’automne. Ce ne fut cependant qu’un évanouissement, après lequel j’eus encore la force de regagner ma demeure pour me mettre au lit. La fièvre s’empara de moi ; en me rappelant de quel point j’étais tombé, je me souvins que la vue que j’avais admirée donnait sur un cimetière, celui même où se trouvait le tombeau d’Aurélia. 14Gérard de Nerval, Aurélia, I, IX.

Le numéro 9 de la rue Montyon est alors celui d’une maison meublée, connue sous le nom de maison Goupil ; et le numéro 10 (anciennement 9) celui des bureaux du Journal des théâtres, où résident Herbin, rédacteur en chef, et Prieux, directeur-gérant du périodique 15Renseignements trouvés dans la nouvelle édition de la correspondance de Nerval, établie et annotée par Jean Guillaume, Claude Pichois et Jean Zigler, in Gérard de Nerval, Oeuvres complètes, nouvelle édition, tome II, p. 1810, Gallimard, Pléiade, 1984.. Nerval a sans doute trouvé là le secours d’amis issus comme lui du monde de la presse et du théâtre.

En novembre 1851, Nerval donne pour adresse le n°20 de la rue de Lille. Il séjourne plus probablement chez le docteur Emile Blanche, 2 rue de Seine à Passy (aujourd’hui 17 rue d’Ankara). Le 27 décembre 1851, il endure l’échec de sa nouvelle pièce L’Imagier de Harlem au théâtre de la Porte Saint-Martin. En janvier 1852, il donne pour adresse le n°20 rue de Lille, puis le n°66 rue des Martyrs. Il loge en fait chez son ami Eugène de Stadler 16Eugène de Stadler (1816-1875), archiviste aux Archives nationales, inspecteur des archives départementales., 24 rue de Bréda, où il est soigné pour un érisipèle et une fièvre chaude. Du 23 janvier au 15 février 1852, il est hospitalisé à la maison Dubois 17Cf. Paris : Maison de santé. Baudelaire un peu plus tard fit hospitaliser à la maison Dubois a maîtresse Janne Duval après sa première crise d’hémiplégie. Créée par Saint Vincent de Paul, la maison Dubois a été transférée en 1858 au numéro 200 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, où elle est devenue l’hôpital Fernand Widal., établissement de santé municipal situé au n° 110 de la rue Saint-Denis. Il donne alors pour adresse le numéro 9 de la rue du Mail.

En novembre 1851, Nerval donne pour adresse le n°20 de la rue de Lille. Il séjourne plus probablement chez le docteur Emile Blanche, 2 rue de Seine à Passy (aujourd’hui 17 rue d’Ankara). Le 27 décembre 1851, il endure l’échec de sa nouvelle pièce L’Imagier de Harlem au théâtre de la Porte Saint-Martin. En janvier 1852, il donne pour adresse le n°20 rue de Lille, puis le n°66 rue des Martyrs. Il loge en fait chez son ami Eugène de Stadler 16Eugène de Stadler (1816-1875), archiviste aux Archives nationales, inspecteur des archives départementales., 24 rue de Bréda, où il est soigné pour un érisipèle et une fièvre chaude. Du 23 janvier au 15 février 1852, il est hospitalisé à la maison Dubois 17Cf. Paris : Maison de santé. Baudelaire un peu plus tard fit hospitaliser à la maison Dubois a maîtresse Janne Duval après sa première crise d’hémiplégie. Créée par Saint Vincent de Paul, la maison Dubois a été transférée en 1858 au numéro 200 de la rue du Faubourg-Saint-Denis, où elle est devenue l’hôpital Fernand Widal., établissement de santé municipal situé au n° 110 de la rue Saint-Denis. Il donne alors pour adresse le numéro 9 de la rue du Mail.

Le 21 avril 1852, Nerval sollicite un passeport pour la Belgique et l’Allemagne. Le 9 mai, il est à Bruxelles. Le 12 mai, à Anvers. Entre le 12 et le 21 mai, à Amsterdam. Le 22 mai, à Gand. Le 23 mai, il retourne à Lille, et le 1er juin à Paris. Intitulé Les Illuminés, son dernier livre a été mis en vente le 8 mai. Il signe le contrat de publication des Petits châteaux de Bohème le 14 décembre 1852.

Sa situation demeure toutefois des plus précaires, et il doit demander au ministère un secours de 400 francs. Il se trouve ensuite rattrapé par la maladie, hospitalisé du 6 février au 27 mars 1853 à la maison Dubois, puis conduit d’urgence le 25 août à l’hôpital de la Charité, puis transféré le 27 août à la clinique du docteur Blanche. Il ne connaîtra plus dès lors que de courtes périodes de rémission. Il effectue cependant encore, du 30 mai au 15 juillet 1854, un nouveau voyage en Allemagne. Il publie Sylvie le 13 août 1853, puis Les Filles du feu le 10 décembre 1853, et il achève en août 1854 la rédaction d’Aurélia.

Ci-dessus : le docteur Emile Blanche (1820-1893), aliéniste.

Ci-dessus : ancien hôtel de la princesse de Lamballe, 2 rue de Seine (aujourd’hui 17 rue d’Ankara), la clinique du docteur Jacques-Emile Blanche.

Outre la clinique du docteur Blanche, où il séjourne du 27 août 1853 au 27 mai 1854, puis du 6 août 1854 au 19 octobre 1854, Nerval a pour dernier domicile connu l’hôtel de Normandie, au numéro 13 de la rue Neuve des Bons-Enfants (aujourd’hui rue Radziwill).

Outre la clinique du docteur Blanche, où il séjourne du 27 août 1853 au 27 mai 1854, puis du 6 août 1854 au 19 octobre 1854, Nerval a pour dernier domicile connu l’hôtel de Normandie, au numéro 13 de la rue Neuve des Bons-Enfants (aujourd’hui rue Radziwill).

J’ai toujours trouvé pathétique cette dernière adresse, rue Neuve des Bons-Enfants.

Les Bons-Enfants sont ici à la fois les enfants vêtus de rouge de l’orphelinat dit des Enfants Rouges, fondé en 1534 par Marguerite de Navarre dans ce quartier du Marais, et les escholiers du collège dit des Bons Enfants, fondé en 1208 par Étienne Belot 18Cf. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, article Collège : « En 1187, il y avait à Saint-Thomas-du-Louvre une école pour cent soixante pauvres prêtres. En 1208, Étienne Belot et sa femme donnent un arpent de terre, près le cimetière Saint-Honorat, pour établir le collége des Bons-Enfants ». Cf. aussi Jules de Gaulle et Charles Nodier, Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, p. 566 : « En 1208, lorsqu’on achevait l’église Saint-Honoré fondée par Renold Chereins, un bourgeois de Paris nommé Etienne Belot, et Ada, sa femme, projetèrent de créer un collège au même endroit. Renold Chereins donna l’emplacement, et au mois de février 1208, Étienne Belot fit bâtir la maison où l’on donna place à treize étudiants pauvres confiés à un chanoine de Saint-Honoré pour lequel fut fondée une prébende. Cette maison reçut d’abord le nom d’Hôpital des Pauvres-Écoliers ; en effet, le collège ne leur donnait que l’instruction, et pour vivre ils étaient obligés de demander l’aumône. près de l’église Saint-Honoré pour servir aux étudiants pauvres. Ceux-ci allaient alors, faute de ressources, quêtant leur pain dans la ville : Les bons enfans orrez crier, Du pain, nes veuil pas oublier. Nerval, en son propre temps, endure de façon neuve la peine commune à chacun de ces deux profils.

Ci-dessus : Eugène Atget, rue Radziwill (anciennement rue Neuve des Bons-Enfants), 1906.

Orphelin d’une mère qu’il n’a jamais vue et qui repose depuis 1810 en Allemagne, dans la froide Silésie, au cimetière catholique polonais de Gross-Glogaw 19Gérard de Nerval, Promenades et souvenirs, IV, Juvenilia., le poète s’est perdu dans le labyrinthe d’un Paris qui, quoique natal, lui est apparu jour après jour sans feu ni lieu.

Il est véritablement difficile de trouver à se loger dans Paris. […]. Ayant rencontré un seul logement au-dessous de trois cents francs, on m’a demandé si j’avais un état pour lequel il fallût du jour. J’ai répondu, je crois, qu’il m’en fallait pour l’état de ma santé.

« C’est, m’a dit le concierge, que la fenêtre de la chambre s’ouvre sur un corridor qui n’est pas bien clair.

Je n’ai pas voulu en savoir davantage… 20Ibidem, II, Le Château de Saint-Germain.

Le séjour de l’impasse du Doyenné en 1835 fait à lui seul exception dans cette existence labyrinthique. Tentant de faire revivre le souvenir de ce séjour princeps lorsqu’en vertu de quelque foi mystérieuse – La Treizième revient… C’est encor la première ; Et c’est toujours la seule, — ou c’est le seul moment 21Gérard de Nerval, Les Chimères, Artémis. – il s’installe au numéro 4 de la rue Saint Thomas du Louvre en 1848, Nerval reçoit là le 20 novembre 1850, en même temps que son congé, la blessure de l’expropriation essentielle que constitue l’anéantissement du lieu même de son souvenir. La blessure était sans doute mortelle. Après le 20 novembre 1850, Il n’y plus pour Nerval de séjour possible, – de séjour véritable s’entend -, ni à Paris ni ailleurs.

A lire aussi :

Arsène Houssaye – ” Voici comment nous vécûmes ensemble : Camille Rogier, Gérard de Nerval, Théo et moi “

La dormeuse blogue 3 : Nerval à sa fenêtre ou le paysage de l’impasse du Doyenné

La dormeuse blogue 3 : Gérard de Nerval à Constantinople

La dormeuse blogue 3 : Quand Eugène Delacroix visite Gérard de Nerval à la clinique du docteur Blanche

La dormeuse : Gérard de Nerval – Maison du docteur Blanche versus Rue de la Vieille-Lanterne

La dormeuse : Inventaires – Nerval, Spinoza

La dormeuse : Gérard de Nerval et la légende de Nicolas Flamel

La dormeuse blogue 3 : La parenté ariégeoise de Gérard de Nerval

Notes