Ci-dessus : buste de Platon. Marbre, copie romaine d’un original grec du dernier quart du IVe siècle av. J.-C. Museo Pio-Clementino, Sala delle Muse. Vatican.

Platon (ca 427 av. J.-C.-ca 347 av. J.-C.) ne prisait pas l’autobiographie. Il ne se nomme jamais dans son œuvre philosophique, sauf en deux endroits, l’un relatif au procès de Socrate (ca 469-399 avant J.-C.), l’autre à la mort de ce dernier. Encore ne le fait-il qu’à la troisième personne, ménageant ainsi la distance nécessaire de soi à soi.

Socrate mentionne la présence de Platon parmi les témoins du grand discours qu’il profère en 399 avant J.-C., lors de son procès :

Ἀδείμαντος, ὁ Ἀρίστωνος, οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ Αἰαντόδωρος, οὗ Ἀπολλόδωρος ὅδε ἀδελφός.

« [Il y avait aussi] Adimante, fils d’Ariston, avec son frère Platon ; Acéantodore, frère d’Apollodore, que je reconnais aussi… » 1Platon. Apologie de Socrate. 34 a.

Phédon observe que Platon était absent, car malade, lors de la mort de Socrate en 399 avant J.C. :

Οὗτός τε δὴ ὁ Ἀπολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρῆν καὶ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἔτι Ἑρμογένης καὶ Ἐπιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ Ἀντισθένης· ἦν δὲ καὶ Κτήσιππος ὁ Παιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπιχωρίων. Πλάτων δὲ οἶμαι ἠσθένει.

« Des gens du pays, il y avait cet Apollodore, puis Critobule et son père Criton, et avec eux Hermogène, Épigène, Eschine et Antisthène. Il y avait encore Ctésippe de Pæanie, Ménexène et quelques autres du pays. Platon, je crois, était malade. » 2Platon. Phédon. 59 b.

Recueillie dans les Lettres du philosophe, il existe en revanche une lettre autobiographique 3Lettre VII. Texte grec. À partir de 324 c., que d’aucuns, parmi les spécialistes, tiennent pour authentique, et d’autres pour émanant d’un ami, bien informé de la vie et des idées de Platon. A ce titre, elle peut être considérée comme une sorte de version fantôme de l’autobiographie que Platon n’a pas laissée. Cette lettre est destinée aux parents, amis et partisans de Dion de Syracuse, assassiné en 354 av. J.-C., neveu et beau-fils du roi Denys l’Ancien (431 av. J.-C.-367 av. J.-C.) de Syracuse ; oncle maternel et ancien tuteur de Denys le Jeune de Syracuse (397 av. J.-C.-343-av. J.-C.), fils de Denys l’Ancien. Elle montre qu’à Athènes ou à Syracuse au IVe siècle avant J.-C., comme ailleurs en d’autres temps, il y a solution de continuité entre les leçons de la philosophie et la dangereuse réalité du pouvoir.

1. En 399 avant J.-C., procès et mort de Socrate. Platon est âgé alors d’environ vingt-huit ans.

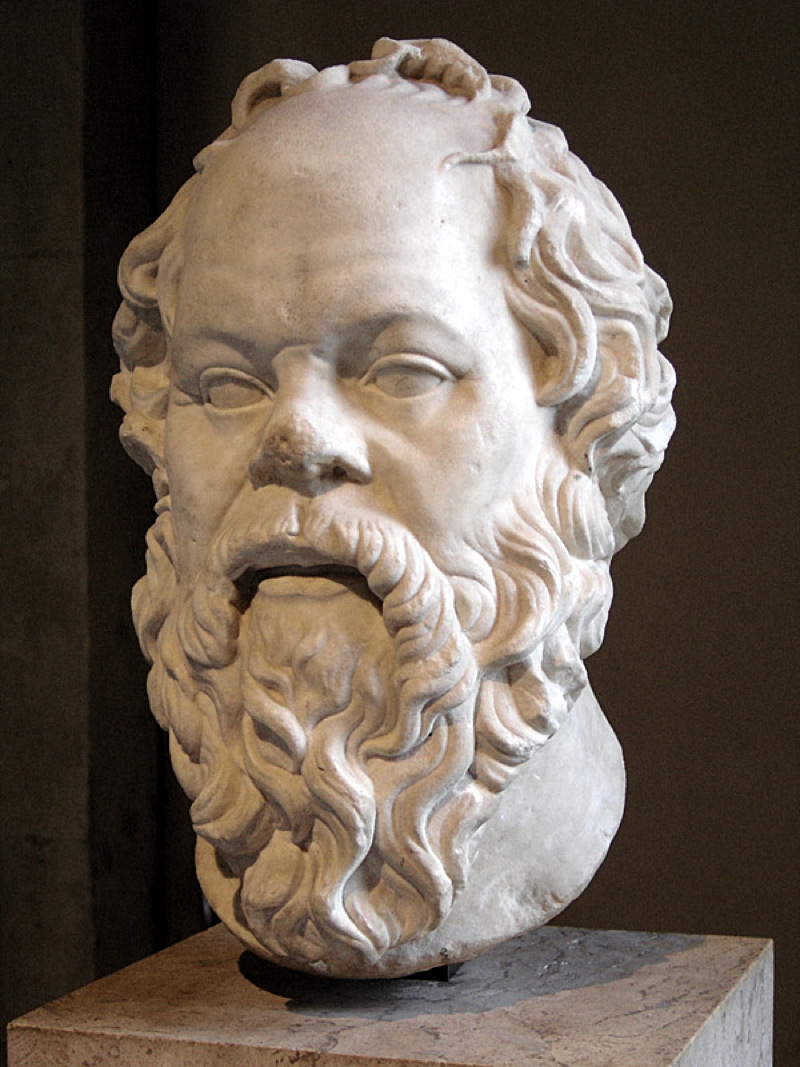

Ci-dessus : buste de Socrate. Marbre, œuvre romaine du Ier siècle, peut-être une copie d’un bronze perdu réalisé par Lysippe. Musée du Louvre.

« Dans ma jeunesse, il m’est arrivé ce qui arrive à tant d’autres : je me promis, dès que je serais mon maître, de me jeter dans les affaires publiques ; et, à ce moment, voici dans quelle situation je les trouvai. Comme il y avait un grand nombre de mécontents, un changement était devenu nécessaire : cinquante et un magistrats se mirent à la tête de cette révolution ; onze dans la ville, dix au Pirée, pour la direction des affaires de la place publique et l’administration civile ; les trente autres demeurèrent souverains maîtres 4Les trente autres : Les Trente : gouvernement oligarchique composé de trente magistrats, qui succèdent à la démocratie athénienne à la fin de la guerre du Péloponnèse, pendant moins d’un an, en 404 av. J.-C. Ils imposent un régime de terreur, ne réservant les pleins droits de citoyens qu’à leurs 3 000 partisans. Leurs adversaires peuvent être condamnés sans aucun jugement. Ceux qui luttent contre cette dérive sont impitoyablement éliminés, tel Théramène, condamné à boire la ciguë. En janvier 403 av. J.-C., après sept ou huit mois de pouvoir, les Trente Tyrans sont chassés par Thrasybule au grand soulagement de la population.. »

Quelques-uns de mes parents et de mes amis faisaient partie de ces derniers, et m’appelèrent bientôt à des emplois qu’ils croyaient me convenir. Ma jeunesse empêche que ce qui m’arriva doive vous étonner. Je m’imaginais qu’ils allaient faire sortir la république de la voie criminelle où elle s’était engagée pour la replacer dans la route de la justice, et j’étais attentif à toutes leurs démarches ; mais je vis bientôt qu’ils n’eurent pas besoin de demeurer longtemps au pouvoir pour faire regretter le temps passé comme l’âge d’or. Entre autres violences qu’ils commirent, ils ordonnèrent à Socrate, mon vieil ami, l’homme que je n’hésite pas à proclamer le plus juste de notre siècle, d’aller, avec quelques autres, arrêter et traîner à la mort un citoyen qu’ils avaient condamné. Ils voulaient ainsi le rendre, de gré ou de force, complice de leur conduite.

Mais Socrate refusa de leur obéir et aima mieux s’exposer à tous les dangers que de s’associer à leurs desseins impies. Témoin d’un tel crime et d’autres non moins odieux, je m’éloignai avec indignation du théâtre de ces malheurs.

Peu de temps après les trente tombèrent et la république changea de face. J’éprouvai de nouveau, quoique avec moins d’ardeur, le désir de me mêler des affaires et de l’administration de l’État ; mais à cette époque, comme dans tous les temps de révolution, il se passa bien des choses déplorables, et il ne faut pas trop s’étonner si, au milieu de ces désordres, l’esprit de parti pousse quelquefois à de trop violentes vengeances. Pourtant il faut avouer que ceux qui revinrent à Athènes montrèrent pour la plupart beaucoup de modération ; mais par une nouvelle fatalité, des hommes alors puissants traînèrent Socrate, mon ami, devant un tribunal sous le poids de l’accusation la plus odieuse et la plus étrangère à son caractère.

Quelques-uns de ses ennemis le dénoncèrent comme impie, et les autres après l’avoir condamné le livrèrent à la mort, lui qui, pour ne pas commettre une impiété, avait refusé de prendre part à l’arrestation d’un de leurs amis, quand ils gémissaient eux-mêmes dans les malheurs de l’exil.

Quand je vis ces crimes, quand je connus les hommes qui nous gouvernaient, nos lois et nos mœurs, plus je me sentis avancer en âge et plus je fus effrayé de la difficulté de bien gouverner un État. On n’aurait pu l’entreprendre sans des amis fidèles et des compagnons dévoués ; et il n’était pas aisé d’en découvrir, s’il y en avait, car nous ne vivions plus suivant les institutions et les mœurs de nos pères ; d’un autre côté on ne pouvait en former de nouveaux qu’avec les plus grandes difficultés. Les lois et les coutumes étaient corrompues et tombées dans le dernier mépris ; de sorte que moi, naguère si plein de zèle et d’ardeur pour l’intérêt public, devant le spectacle de ce profond et universel désordre, je me sentis saisi de vertige.

Cependant je ne cessai pas d’observer l’état des choses et la politique en général, en attendant que quelque heureux changement me donnât l’occasion d’agir. Mais je finis par me convaincre que tous les États de notre temps sont mal gouvernés, et que leurs lois sont tellement vicieuses qu’elles ne subsistent que par une sorte de prodige. Je tirai alors cette conséquence honorable pour la vraie philosophie, qu’elle seule peut tracer les limites du juste et de l’injuste, soit par rapport aux particuliers, soit par rapport aux gouvernements, et qu’on ne peut espérer de voir la fin des misères humaines avant que les vrais philosophes n’arrivent à la tête des gouvernements ou que, par une providence toute divine, ceux qui ont le pouvoir dans les États ne deviennent eux-mêmes philosophes. »

2. Vers 388-387, premier voyage de Platon en Sicile, à la cour de Denys l’Ancien de Syracuse. Le philosophe est âgé alors d’environ trente-neuf ans.

Ci-dessus : tétradrachme d’argent, frappé sous Denys l’Ancien. Quadrige conduit par un aurige à gauche, le troisième cheval avec la tête à gauche ; au-dessus, Niké volant à droite, couronnant l’aurige ; à l’exergue, un épi de blé. Tête diadémée d’Artémis sur l’autre face, entourée de quatre dauphins.

« C’est avec ces idées que je fis mon premier voyage en Italie et en Sicile. A mon arrivée, je vis, mais avec dégoût, la vie prétendue heureuse qu’on y mène, les tables de Sicile et de Syracuse, l’habitude de se rassasier deux fois le jour, de ne jamais passer les nuits seul et de se livrer à tous les plaisirs de la même espèce. Est-il possible qu’un seul des hommes qui habitent ce monde, eût-il les plus heureuses dispositions, si on l’élève dès son enfance dans des mœurs si corrompues, devienne jamais sage ? Il ne sera jamais tempérant ; et de même des autres vertus. Il n’y a pas de lois qui puissent jamais garantir le repos d’un État si les citoyens se persuadent qu’il faut tout dissiper en dépenses énormes, et que, sans s’occuper d’autres affaires, on ne doit songer qu’aux délices de la table et aux plaisirs raffinés de l’amour. […].

Je vis souvent Dion, alors encore jeune ; je développai devant lui, dans nos conversations, les principes que je croyais propres à faire le bonheur des hommes, et je l’engageai à les mettre en pratique, préparant ainsi, sans m’en douter, la ruine de la tyrannie. Dion, avec l’aptitude qu’il avait à comprendre toutes choses, et surtout celles que je lui enseignais, s’en pénétra plus promptement et plus profondément qu’aucun de mes jeunes disciples ; et il résolut dès lors de mener une vie toute différente de celle des Italiens et des Syracusains en général, et de préférer la vertu aux plaisirs et à la mollesse. De là sa haine pour tous les partisans de la tyrannie jusqu’à la mort de Denys l’Ancien.

A cette époque, il s’aperçut que cette conviction qu’il avait puisée aux sources de la saine raison, avait jeté des racines dans d’autres âmes que la sienne. Ces nouveaux sages étaient en petit nombre ; mais il croyait que par un bienfait des dieux il pouvait compter parmi eux Denys le Jeune ; et il regardait cette circonstance comme le plus grand bonheur qui pût arriver et à lui-même et à Syracuse. Se rappelant alors notre liaison, la facilité que j’avais eue à lui inspirer le désir d’une vie plus honorable et plus vertueuse, il jugea absolument nécessaire que je vinsse à Syracuse pour le seconder dans ses projets.

S’il eût pu réussir dans son dessein sur Denys le Jeune, il avait la plus grande espérance d’arriver sans meurtres, sans massacres, sans tout ce cortège de maux qui nous fait gémir aujourd’hui, à corriger les mœurs de sa patrie et à lui donner le vrai bonheur. Dans ce louable but, il persuada à Denys le Jeune de m’appeler près de lui. Il m’invitait lui-même à négliger tout pour accourir, de crainte que d’autres ne s’emparassent de l’esprit de Denys pour le détourner de la vertu. Il ajoutait une longue exhortation : quelle occasion plus favorable, me disait-il, faut-il attendre pour l’exécution de nos projets que celle qui nous est offerte par la divine Providence ? Il me mettait sous les yeux la grandeur des États de Denys en Sicile et en Italie, le pouvoir qu’il y exerçait lui-même, la jeunesse du prince et son goût pour l’étude et la philosophie ; il m’assurait que ses neveux et ses parents étaient tout disposés à conformer leur conduite à mes principes et très capables d’entraîner Denys avec eux ; de sorte qu’aujourd’hui ou jamais on pouvait espérer voir enfin réunis dans la même personne la philosophie et le souverain pouvoir.

Telles étaient, entre bien d’autres, les raisons que m’alléguait Dion. Pour moi, je n’avais pas grande confiance dans tous ces jeunes gens ; car les passions de la jeunesse sont inconstantes et passent aisément d’une extrémité à l’autre ; mais je connaissais Dion, et la gravité naturelle de son caractère, jointe à la maturité de son âge, me rassurait. Enfin, après bien des réflexions et des hésitations sur le parti qu’il fallait prendre, je me décidai par cette considération que, si on voulait réaliser ses idées sur la législation et le gouvernement, le moment était venu de tenter l’entreprise. Il n’y a qu’un homme à convaincre, me disais-je, pour avoir le moyen de faire tout le bien possible. Telle est la pensée, telle est l’ambition qui m’a fait quitter ma patrie, et non pas les motifs qu’on m’a prêtés ; mais surtout le respect de moi-même et la crainte d’avoir à me reprocher un jour de ne rien faire qu’en paroles sans avoir la force d’en venir à l’exécution. Je m’exposais aussi d’un autre côté à trahir l’hospitalité, et l’amitié de Dion qui courait d’assez grands dangers. […].

J’avais donc des raisons aussi justes et aussi fortes que l’homme peut en avoir, pour abandonner mes habitudes honorables et aller vivre sous une tyrannie qui ne semblait convenir ni à mes principes ni à mon caractère ; mais en partant, je m’affranchis de tout reproche envers Jupiter hospitalier, et envers la philosophie qui n’aurait pas manqué de m’accuser si j’avais fait voir une honteuse faiblesse ou une lâcheté déshonorante. Pour être court, je trouvai tout en désordre autour de Denys le Jeune.

La calomnie accusait Dion de prétendre à la tyrannie : je le défendis autant que je pus, mais je n’avais pas grand pouvoir. Et environ quatre mois après, Denys l’accusa d’aspirer à la tyrannie, le fit jeter sur un petit navire et le chassa honteusement.

Après cela, tous les amis de Dion redoutèrent avec moi que, sous prétexte de complicité, la vengeance du tyran ne tombât sur quelqu’un de nous. On fit même courir le bruit dans Syracuse que Denys m’avait fait mourir comme l’auteur de tout ce qui s’était passé. Mais Denys, voyant où nous en étions, et craignant que le désespoir ne nous inspirât quelque parti violent, nous traita avec beaucoup d’égards ; il chercha même en particulier à me consoler et à m’encourager, et me conjura de demeurer auprès de lui. Ma retraite était offensante pour sa gloire et je l’honorais en restant ; aussi feignit-il de me prier avec beaucoup d’instances. Or, nous savons que les prières d’un tyran sont des ordres. Pour prévenir ma fuite, il me donna dans la citadelle même un logement d’où aucun patron de navire n’aurait pu m’enlever, je ne dis pas seulement contre sa volonté, mais même sans un ordre exprès de sa part ; et dans le cas où j’aurais pu m’échapper seul, il n’y a pas un marchand, pas un des officiers chargés de surveiller les départs, qui, s’il m’eût aperçu, ne se fût emparé de moi et ne m’eût promptement ramené auprès de Denys, surtout parce qu’il s’était répandu un bruit tout contraire au précédent, que Platon était dans la plus grande faveur auprès du tyran.

Qu’y avait-il de vrai là-dessous ? Il faut dire la vérité. Denys le Jeune trouva de jour en jour plus de plaisir dans mes entretiens et mes habitudes. Il désirait vivement que j’eusse pour lui plus d’estime et d’affection que pour Dion ; il faisait tout pour y arriver. Il négligea pourtant le moyen le plus sûr, s’il pouvait y en avoir un ; c’était d’étudier et d’apprendre la philosophie en s’attachant davantage à mes leçons ; mais il redoutait ce que lui répétaient les calomniateurs dont il était entouré, qu’en s’engageant trop, les projets de Dion ne vinssent à se réaliser. Cependant je prenais patience, et je poursuivais l’exécution du dessein qui m’avait amené, en cherchant à lui inspirer l’amour de la vie philosophique. Mais lui, par sa résistance, triompha de tous mes efforts. »

3. En 367, mort de Denys l’Ancien. Accession de Denys le Jeune au trône de Syracuse. Deuxième séjour de Platon en Sicile. Le philosophe est âgé alors d’environ soixante ans.

Ci-dessus : monnaie de bronze datent de Denys le Jeune.

« Il me fallut bientôt revenir et céder aux pressantes sollicitations de Denys le Jeune. […]. Nous conseillâmes à Denys, Dion et moi, puisque ainsi que son père il avait été privé d’instruction et privé aussi de sociétés convenables, nous lui conseillâmes, dis-je, de s’étudier d’abord à se faire, parmi ses parents et ses compagnons d’âge, des amis qui l’aidassent à pratiquer la vertu ; nous l’engagions surtout à être d’accord et constant avec lui-même, car c’est ce qui lui manquait. Nous ne lui donnions pourtant pas ces leçons ouvertement, c’eût été dangereux ; mais nous les lui faisions comprendre indirectement en lui disant que tout homme qui veut se sauver, ainsi que ceux dont il est le chef, doit suivre ces principes, et qu’une conduite différente entraîne nécessairement des effets contraires. En se conduisant ainsi, lui disions-nous, et en apprenante être prudent et sage, en rétablissant en outre les villes ruinées de la Sicile, en leur donnant des lois et des institutions politiques qui les rendissent à la fois plus soumises à son gouvernement et mieux unies entre elles contre les Barbares, non seulement il doublerait, mais il augmenterait dans une proportion infinie la puissance que son père lui avait laissée, et soumettrait les Carthaginois bien plus aisément que Gélon, tandis qu’au contraire son père avait été forcé de payer un tribut aux Barbares.

Tels sont les conseils que nous donnâmes à Denys, les pièges que nous lui tendîmes comme disaient alors les calomnies répandues contre nous, calomnies qui finirent par triompher dans l’esprit du prince, firent exiler Dion et jetèrent la terreur parmi nous. Enfin, pour raconter beaucoup de choses en peu de mots, Dion, ayant quitté le Péloponnèse et Athènes, infligea à Denys la leçon du malheur. Mais après avoir deux fois délivré sa patrie et lui avoir rendu le gouvernement d’elle-même, il éprouva, de la part des Syracusains, ce qu’il avait éprouvé de la part de Denys, lorsqu’il voulut l’instruire, le rendre digne de l’empire et lui rester fidèle toute sa vie. Ses ennemis naguère avaient répandu le bruit que dans toute sa conduite il agissait comme un homme qui aspire à la tyrannie ; il voulait, disait-on, que Denys, entraîné par son goût pour l’étude, négligeât les affaires et lui en abandonnât la direction, jusqu’à ce qu’à force de ruse il chassât Denys du trône.

Alors pour la seconde fois ces calomnies triomphèrent dans Syracuse ; triomphe incroyable et bien honteux pour ceux qui le remportèrent. […]. Athénien et ami de Dion, je vins pour le soutenir contre le tyran et les réconcilier tous deux. Mais dans cette lutte, je fus vaincu par la calomnie. Denys le Jeune, qui voulait me retenir chez lui et se ménager en moi un témoin et un ami et comme une justification de l’exil de Dion, chercha à me séduire par les honneurs et les richesses ; mais toutes ses tentatives échouèrent. Plus tard, quand Dion retourna en Sicile, il emmena avec lui deux frères athéniens. Ce n’était pas la philosophie qui lui avait donné ces nouveaux amis ; mais c’était plutôt une de ces liaisons à la mode que l’hospitalité et les rencontres dans les spectacles ou les sacrifices font naître tous les jours.

Ces deux hommes avaient gagné l’affection de Dion, comme je viens de dire, et aussi en l’aidant dans les préparatifs de la traversée qu’il voulait faire. A leur arrivée en Sicile, ils ne se furent pas plus tôt aperçus que les Syracusains étaient prévenus contre leur libérateur et l’accusaient d’aspirer à la tyrannie, que, non contents de trahir un ami et un hôte, ils le massacrèrent en quelque sorte de leurs propres mains, en venant les armes à la main pour animer ses meurtriers. Je ne veux ni taire ni raconter plus longuement ce crime honteux et impie ; il a trouvé et il trouvera encore des historiens plus empressés que moi. Mais je dois répondre au reproche d’infamie que cette affaire a soulevé contre notre patrie. Si ces lâches venaient d’Athènes, c’était un Athénien aussi celui que ni les honneurs ni les richesses n’ont pu entraîner à trahir Dion. Aussi n’était-ce point une liaison vulgaire qui les unissait, mais une communauté d’études libérales qui, pour le sage, est bien préférable à tous les liens de l’âme ou du sang. Ces assassins sont trop vils pour que leur crime puisse être une tache à leur patrie.

Tout ceci soit dit pour servir d’instruction aux parents et aux amis de Dion. Je répète donc pour la troisième fois ce conseil, puisque vous êtes les troisièmes qui me consultez : faites gouverner la Sicile ou tout autre État, quel qu’il soit, non par des despotes, mais par des lois. La tyrannie n’est bonne ni pour ceux qui l’exercent, ni pour ceux qui la souffrent, ni pour leurs enfants et pour les enfants de leurs enfants. Une semblable entreprise est toujours pernicieuse ; ces violences n’appartiennent qu’aux âmes basses et viles, incapables de connaître ni dans le présent ni dans l’avenir ce qui est bon, ce qui est juste aux yeux des hommes et des dieux. Voilà ce que j’ai cherché à persuader d’abord à Dion, puis à Denys […].

Considérez ensuite le sort de Denys le Jeune et de Dion. L’un a méprisé mes conseils et il vit encore aujourd’hui dans la honte ; l’autre les a suivis et est mort glorieusement : car celui qui veut ce qui est bien pour lui-même et pour sa patrie, celui-là ne peut avoir qu’une bonne et belle destinée. En effet, personne de nous n’est immortel, et celui qui jouirait de ce privilège n’en serait pas plus heureux, comme la foule le croit. Les êtres inanimés ne sauraient éprouver ni bien ni mal quelconque, mais toute âme doit en éprouver, soit pendant son union avec le corps, soit quand elle en sera séparée. […].

J’avais convaincu Dion de cette vérité et d’autres semblables, et j’aurais bien lieu de me plaindre également et de ceux qui l’ont assassiné et de Denys : ils m’ont porté à moi et à l’humanité tout entière pour ainsi dire le coup le plus funeste ; les uns en massacrant un homme qui voulait mettre la justice en pratique, l’autre en refusant de la pratiquer dans tout le cours de son règne avec une puissance immense, lorsque, s’il eût uni la puissance et la véritable philosophie, il aurait donné au monde entier, aux Grecs et aux Barbares, une preuve éclatante qu’il n’y a de bonheur ni pour un État ni pour un individu que dans une vie réglée par la sagesse et la justice, que ces vertus soient le fruit de nos propres efforts, ou des soins et de l’éducation de chefs vertueux. Voilà le mal qu’a fait Denys : les autres malheurs ne sont rien en comparaison de celui-là. L’assassin de Dion ne savait pas qu’il faisait précisément le même mal que Denys. A l’égard de Dion, je suis sûr, autant qu’un homme peut l’être des dispositions d’un homme, que s’il avait conservé la souveraine puissance, il n’aurait jamais tenté d’introduire une autre forme de gouvernement que celle qu’il donna à Syracuse lorsqu’après l’avoir délivrée de la servitude, il l’établit, dans la splendeur d’un gouvernement libéral. Ensuite il aurait mis tous ses soins à lui donner une législation sage et appropriée aux besoins de ses habitants, à repeupler la Sicile, et à l’affranchir du joug des Barbares en chassant les uns et en soumettant les autres bien plus aisément que Hiéron ne l’avait fait. […].

Maintenant je vais montrer à quiconque s’en inquiète que mon second voyage n’était ni téméraire ni imprudent. Les premiers temps de mon séjour en Sicile s’écoulèrent comme je vous l’ai dit plus haut. Alors je fis tous mes efforts pour engager Denys le Jeune à me laisser partir, et nous convînmes que quand la paix serait faite, car alors la guerre tourmentait la Sicile, et quand il aurait raffermi son pouvoir, il rappellerait Dion et moi auprès de lui : il voulait que Dion regardât son éloignement non pas comme un exil, mais comme un simple voyage. Je promis de revenir à ces conditions. Quand la paix fut conclue, Denys me rappela ; mais en pressant mon retour, il priait Dion de différer le sien d’une année.

Dion me conjura, m’ordonna même de partir sans délai : car le bruit était venu de Sicile que Denys s’était enflammé de nouveau d’un amour merveilleux pour la philosophie ; et, à cette nouvelle Dion me pressait de ne point retarder mon départ. Je savais bien que la philosophie cause souvent aux jeunes gens de ces sortes de passions ; je crus plus prudent de n’écouter ni Dion, ni Denys ; et les mécontentai tous deux en leur répondant que j’étais trop vieux, et que d’ailleurs on n’avait point observé les conventions. Il paraît qu’à cette époque, Archytas se rendit auprès de Denys ; car, avant mon départ, je lui avais procuré à lui, ainsi qu’à plusieurs autres philosophes tarentins, l’amitié et l’hospitalité de Denys. Il y avait aussi, à Syracuse des hommes qui avaient quelquefois entendu Dion, et d’autres qui avaient quelques connaissances philosophiques. Il semble que ces gens-là essayèrent de discuter sur ces matières avec Denys, comme s’il eût bien entendu tous mes principes. Lui, qui ne manquait pas de pénétration et était rempli d’amour-propre, trouva quelque plaisir à ces entretiens et craignit de paraître n’avoir point compris ce que je lui disais quand j’étais auprès de lui.

De là le désir de mieux connaître ma philosophie, et l’ambition enflamma ce désir, j’ai rapporté plus haut les causes qui l’avaient empêché de profiter de mes leçons à mon premier voyage. Aussi lorsqu’après mon heureux retour dans ma patrie je refusai pour la seconde fois de me rendre auprès de lui, comme vous le savez, son amour-propre lui fit craindre que mon refus n’eût l’air du mépris, après l’expérience que j’avais faite de son « naturel, de ses dispositions et de ses habitudes. Il faut dire la vérité et ensuite dédaigner ceux qui, après tout ce qui s’est passé, mépriseraient ma philosophie et loueraient la sagesse du tyran. Denys me fit pour la troisième fois des instances, et m’envoya une galère afin de faciliter mon voyage avec Archidéme, qu’il savait être celui des Siciliens que j’estimais le plus, un des amis d’Archytas, et qui était accompagné de plusieurs autres Siciliens de distinction. Ils me parlèrent tous avec la même admiration du zèle extraordinaire de Denys pour la philosophie. Enfin il m’envoya de sa main une lettre fort longue et fort adroite, car il connaissait mon amitié pour Dion et n’ignorait pas que celui-ci avait le plus grand désir de me voir embarquer pour Syracuse ; il avait profité de ces circonstances dans sa lettre qui commençait ainsi : « Denys à Platon ». Venaient ensuite les compliments d’usage et ces mots : « Si tu te rends à mes vœux et si tu viens bientôt en Sicile, les affaires de Dion s’arrangeront à ton gré. Je suis persuadé que tes demandes seront raisonnables, et je te les accorderai ; mais si tu ne viens pas, tu n’obtiendras jamais rien pour ton ami, ni pour sa personne, ni pour tout ce qui peut le regarder. »

Voilà ce qu’il me disait, et bien d’autres choses encore qu’il serait trop long et hors de propos de vous rapporter. Je reçus aussi d’autres lettres d’Archytas et des philosophes de Tarente qui louaient fort le zèle de Denys pour la philosophie. Ils ajoutaient qu’en refusant de venir j’exposerais à succomber sous les efforts de la calomnie l’amitié que j’avais fait naître entre eux et Denys, amitié qui, sous le rapport politique, n’était pas d’un médiocre intérêt. Telles étaient les sollicitations qui m’arrivèrent ; d’une part j’étais attiré par mes amis de Sicile et d’Italie, et de l’autre mes amis d’Athènes m’en chassaient pour ainsi dire à force d’instances. J’avais encore pour me décider la même raison que la première fois, c’est-à-dire qu’il ne fallait trahir ni Dion, ni mes amis et mes hôtes de Tarente. D’ailleurs moi-même je ne voyais rien d’étonnant à ce qu’un jeune homme rempli d’heureuses dispositions, après avoir d’abord repoussé la philosophie, finît par l’aimer. Il fallait mettre dans tout son jour quel parti Denys voulait prendre, ne pas abandonner cette occasion, et ne pas m’exposer aux reproches que j’aurais si justement mérités, s’il était en effet tel qu’on le disait. »

4. En 361, troisième et dernier voyage de Platon en Sicile. Platon est âgé alors d’environ soixante-six ans.

« Ainsi justifié à mes propres yeux, je m’embarquai, mais avec des craintes et de funestes appréhensions. Je me rendis donc une troisième fois en Sicile, sous la conduite de Jupiter sauveur ; cependant, après Dieu, c’est à Denys le Jeune que je dois rendre grâce de mon salut : il a résisté à ceux qui voulaient me perdre, et a conservé vis-à-vis de moi quelque pudeur. Quand je fus arrivé auprès de lui, la première chose que je crus devoir faire fut de m’assurer si réellement il avait de l’amour pour la philosophie, ou si le bruit qui en avait couru à Athènes était sans fondement. Il y a une excellente méthode pour faire cette expérience, quand on a affaire à des tyrans et surtout à des tyrans imbus de fausses doctrines comme l’était Denys, à ce que j’avais compris dès mon arrivée. Il faut lui montrer tout ce qu’est la philosophie, quels travaux elle exige et quelles peines elle donne.

Après quoi, s’il aime la philosophie sincèrement, s’il est digne de la connaître, et pour cela il faut avoir une âme presque divine, il admire la route qu’on lui trace, il croit qu’il faut la poursuivre sans relâche, et qu’autrement on est indigne de vivre. Puis, s’y précipitant avec ardeur, il entraîne après lui son guide même, et ne s’arrête pas avant d’être parvenu au terme ou au moins à un point assez avancé pour atteindre désormais le but sans autre guide que lui-même. Dans cette disposition, quelles que soient les situations où un tel homme se trouve, il règle sa vie sur les principes de la philosophie, il s’habitue à un régime qui conserve ses facultés, sa mémoire et sa raison, et prend en horreur toute autre conduite. Mais ceux qui ne sont pas véritablement philosophes, et qui, semblables à ceux dont le soleil a bruni le corps, n’ont pour ainsi dire qu’une couleur de philosophie, quand ils entrevoient tant de science à acquérir, tant de travaux, un régime, un ordre si sévère, une telle carrière leur paraît trop difficile, impossible même à parcourir, et ils n’ont pas même la force de la commencer.

Quelques-uns s’imaginent bientôt avoir tout suffisamment entendu, et qu’ils n’ont plus besoin de nouvelles connaissances. C’est là l’épreuve la plus sûre et la plus décisive à laquelle on puisse soumettre les hommes amis des plaisirs et incapables de travailler. Après cet essai, un homme ne peut accuser que lui, et jamais son maître, de l’impuissance où il est de faire ce que la chose exige. Ce fut la méthode que j’employai avec Denys, et je n’eus pas même besoin avec lui de la pousser jusqu’au bout. Il croyait avoir appris les choses les plus importantes des philosophes qu’il avait écoutés, et j’ai su depuis qu’il avait dans la suite écrit tout ce qu’il avait entendu alors, en le donnant comme une œuvre qui lui était propre et non le résultat des leçons qu’il avait reçues. […].

Jusqu’alors Denys le jeune avait laissé à Dion la possession et la jouissance de ses biens ; mais bientôt, comme s’il avait oublié la lettre que j’avais reçue de lui, il défendit aux administrateurs de ces biens d’en envoyer les revenus à Dion dans le Péloponnèse. Il prétendait qu’ils n’appartenaient point à Dion mais à son fils, et que la loi le déclarait tuteur de cet enfant, comme son oncle. Voilà ce qui se passa jusqu’à cette époque. Ces événements durent m’éclairer sur les dispositions de Denys pour la philosophie, et je pouvais librement manifester mon mécontentement. Car on était en été ; la navigation était ouverte, et il me sembla que j’avais moins à me plaindre de Denys que de moi-même et de ceux qui m’avaient forcé de passer une troisième fois le détroit de Scylla. Et de revoir la funeste Charybde.

Je résolus donc de dire à Denys qu’il m’était impossible de rester tant que Dion serait l’objet d’outrages aussi injustes. Mais il chercha à m’apaiser et me conjura de rester : il ne voulait pas que je fasse sitôt porter moi-même la nouvelle de ce qui se passait. Cependant, voyant qu’il ne pouvait me persuader, il me dit qu’il se chargeait lui-même des préparatifs de mon départ. Pour moi, je voulais m’embarquer sur un bâtiment de transport, résolu de partir à tout prix ; car je n’avais donné à Denys aucun sujet de se plaindre de moi, et j’avais beaucoup à me plaindre de lui. Mais Denys, me voyant bien décidé à ne pas rester, usa du subterfuge suivant pour me retenir. Le lendemain du jour où je lui avais déclaré ma résolution, il vint me trouver et me tint ce discours spécieux : « L’affaire de Dion, me dit-il, est la seule cause de nos divisions ; terminons-la. Voici ce que je ferai pour lui par amitié pour toi. Je lui rends ses biens ; mais il restera dans le Péloponnèse, non comme un exilé, mais avec la liberté de revenir à Syracuse quand le moment de son retour aura été convenu entre lui, moi et vous, ses amis, sous la condition toutefois qu’il n’entreprendra rien contre moi. Vous m’en serez garants, toi, tes amis et ceux des parents de Dion qui se trouvent ici. Dion vous donnera de son côté des garanties. Quant à son argent que je lui renverrai, il le mettra en dépôt dans le Péloponnèse et à Athènes, entre les mains de ceux que vous désignerez ; il n’en aura que les intérêts, et ne pourra toucher au fonds qu’avec votre agrément ; car je ne compte pas assez sur sa fidélité et sa justice envers moi, pour laisser à sa disposition de pareilles ressources. J’ai plus de confiance en toi et les tiens. Vois donc si ces arrangements te conviennent : tu resterais encore cette année avec moi, et, la saison venue, tu partiras avec la fortune de Dion. Quant à lui, je ne doute pas qu’il ne te soit très reconnaissant de ce service.

Je fus indigné de ces propositions ; cependant je lui dis que je voulais y réfléchir et que je lui rendrais ma réponse le lendemain. Il y consentit ; et quand je me mis à réfléchir à toute cette affaire, je me trouvai dans un grand embarras. D’abord, me disais-je, si Denys me trompe et que je m’éloigne, ne va-t-il pas écrire à Dion, lui et tous ses amis, qu’il était plein de bonne volonté, mais que j’ai refusé d’en profiter, et que je me soucie peu de ses intérêts ? Et si, d’un autre côté, il veut que je reste, sans même donner d’ordre formel aux patrons de navires, il n’a qu’à leur faire entendre que je m’éloigne contre son gré, quel est le pilote qui consentira à me faire sortir de ce palais ? car, pour comble de malheur, je logeais dans les jardins mêmes qui entourent le palais, et le gardien de la porte ne m’aurait pas laissé sortir sans une autorisation expresse du roi. Si je reste encore un an, je pourrai instruire Dion de ma situation et de ma conduite ; et si Denys exécute ses promesses, je n’aurai point à me repentir de ce sacrifice, car la fortune de Dion peut bien, sans exagération, s’élever à cent talents.

Mais si les choses se terminent comme elles se termineront selon toute apparence, je serai bien embarrassé. Cependant il faut peut-être souffrir encore une année et mettre en plein jour les intrigues de Denys par l’événement même. Ces réflexions faites, je déclarai le lendemain à Denys que j’étais déterminé à rester. J’ajoutai qu’il ne devait pas me regarder comme l’arbitre unique des affaires de Dion, mais le prévenir en même temps que moi de notre traité, lui demander s’il lui convenait et s’il avait quelque autre demande à faire. Il faut, disais-je encore, faire parvenir ces nouvelles à Dion le plus promptement possible, et en attendant ne rien changer à l’état de ses affaires. Voilà à peu près notre conversation et les conventions auxquelles nous nous arrêtâmes. Bientôt après les vaisseaux s’éloignèrent, et il ne m’aurait plus été possible de m’embarquer. C’est alors seulement que Denys, par une sorte de réminiscence, vint me dire que des biens de Dion la moitié seulement lui appartenait, et que l’autre devait rester à son fils. Il ajouta qu’il ferait opérer le partage ; qu’on vendrait la moitié des biens ; qu’il me chargerait d’en faire passer le prix à Dion, et que pour l’autre moitié, on la laisserait à son fils ; que c’était ce qu’il y avait de plus juste à faire. Frappé de ces paroles, je compris bien qu’il serait ridicule de perdre un mot de plus sur cette affaire ; toutefois je dis qu’il fallait attendre la réponse de Dion et lui mander ce nouveau changement. Mais bientôt après, Denys se mit à vendre sans pudeur les biens de Dion, et régla à sa fantaisie le mode de la vente, le prix et les acheteurs, sans daigner m’en parler. Pour moi, je me tus désormais sur les affaires de Dion ; j’étais convaincu que je n’y pouvais plus rien.

Tels sont les services que j’ai pu rendre auprès de Denys à la philosophie et à mes amis. Dès ce moment, voici comment nous vécûmes, lui et moi : je portais sans cesse mes regards au dehors comme un oiseau impatient de s’échapper ; lui employait tous les moyens pour me retenir, sans me rien rendre de ce qui appartenait à Dion. Cependant, aux yeux de toute la Sicile, nous paraissions en bonne intelligence. Vers ce temps, Denys voulut diminuer la solde des vétérans, ce que n’avait jamais fait son père. Les soldats furieux se rassemblèrent en tumulte, et protestèrent qu’ils ne le souffriraient pas. Denys, pour leur en imposer, fit fermer les portes de la citadelle ; mais ils se précipitèrent vers les murailles en poussant un cri de guerre à la manière des Barbares.

Denys en fut tellement effrayé qu’il leur accorda tout, et même augmenta la solde des peltastes 5Peltastes : membres de l’infanterie légère mercenaire. qui s’étaient joints à eux. Tout d’un coup le bruit se répandit qu’Héraclide était l’auteur de ce désordre. Héraclide, à cette nouvelle, se cacha. Denys s’efforça de le prendre, et ne pouvant y réussir, il fit venir Théodote dans ses jardins où je me promenais alors par hasard.

Je n’entendis point leur conversation et je ne sais pas ce qu’ils ont dit. Je ne me rappelle que ce qu’a dit Théodote à Denys en ma présence : Platon, me dit-il, j’engage Denys, si je lui amène ici Héraclide pour qu’il se justifie des crimes qu’on lui reproche, et s’il ne croit pas devoir lui permettre de rester en Sicile, à le laisser au moins se retirer avec sa femme et son fils dans le Péloponnèse, où il n’entreprendra rien contre Denys et jouira du revenu de ses biens. J’ai déjà écrit à Héraclide de venir ici et je vais lui écrire de nouveau. Soit donc qu’il se rende à ma première invitation, soit qu’il n’obéisse qu’à celle que je vais lui faire, je demande instamment à Denys qu’il ne soit fait aucun mal à Héraclide, ni dans l’intérieur de la ville, ni hors des murs, si on le prend ; mais seulement qu’on le fasse sortir du pays jusqu’à ce que le roi change de résolution. Veux-tu y consentir ? ajouta-t-il, en s’adressant au roi :

— J’y consens, répondit celui-ci, et quand il serait découvert dans ta propre maison, il ne lui arrivera pas d’autre mal. Mais le lendemain Eurybe et Théodote effrayés accoururent chez moi dans un trouble extraordinaire, et Théodote prenant la parole : Platon, me dit-il, tu as été témoin des promesses que Denys m’a faites hier au sujet d’Héraclide.

— Sans doute, répondis-je.

— Eh bien ! maintenant les satellites le cherchent de tous côtés pour le prendre, et peut-être est-il près d’ici. Viens joindre tes efforts aux nôtres auprès de Denys.

Nous courûmes auprès de lui ; mais, une fois en sa présence, Eurybe et Théodote fondirent en larmes et ne purent prononcer un mot.

Je pris la parole : Denys, lui dis-je, Eurybe et Théodote craignent que, contre ta promesse d’hier, tu ne maltraites Héraclide qui paraît s’être montré près d’ici. A ces mots, Denys entra en fureur et changea de couleur comme un homme hors de lui. Théodote tomba à ses genoux, et, lui prenant une main qu’il arrosait de ses larmes, le conjura de ne pas commettre une pareille action.

Je l’interrompis pour le consoler : Rassure-toi, lui dis-je ; Denys n’osera jamais manquer à une promesse qu’il nous a faite hier. A toi ! s’écria Denys eu me lançant un regard de tyran, je ne t’ai rien promis du tout.

— J’atteste les dieux, répliquai-je, qu’hier tu nous a promis ce que Théodote te demande aujourd’hui, de ne pas poursuivre Héraclide. Puis, lui tournant le dos, je me retirai. Denys n’en continua pas moins à chercher Héraclide ; mais Théodote le fit prévenir de ce qui se passait et l’engagea à fuir ; et quoiqu’on eût envoyé à sa poursuite Tisias et une troupe de soldats, le malheureux parvint à leur échapper, et, dans le court espace d’une journée, atteignit les frontières carthaginoises.

Denys, qui désirait depuis longtemps retenir les biens de Dion, saisit avec empressement cette occasion de rompre avec moi. D’abord il me renvoya de la citadelle, sous prétexte que les femmes allaient célébrer dans le jardin où se trouvait mon logement un sacrifice de dix jours, et me dit d’aller demeurer chez Archidème.

Pendant ce temps Théodote m’engagea à venir chez lui, me témoigna beaucoup d’indignation de tout ce qui s’était passé, et se plaignit amèrement de Denys. Le roi, apprenant que j’étais allé chez Théodote, saisit ce nouveau prétexte, qui n’avait pas plus de fondement que le premier, et me fit demander si j’étais allé chez Théodote sur son invitation. Je répondis que oui.

— Sache donc, reprit l’envoyé, que le roi m’a ordonné de te dire que tu prenais un mauvais parti en embrassant les intérêts de Dion et de ses amis avec plus de chaleur que les siens.

Ce fut son dernier mot, et il ne me rappela jamais dans son palais, comme m’étant ouvertement déclaré l’ami de Théodote et d’Héraclide et son ennemi ; il comprenait d’ailleurs que je ne pouvais conserver aucune amitié pour lui, quand tous les biens de Dion avaient été dissipés. J’habitai donc dorénavant hors de la citadelle, au milieu des soldats mercenaires. Bientôt je fus averti, par quelques domestiques athéniens, mes compatriotes, qu’on m’avait noirci dans l’esprit des peltastes, et que quelques-uns d’entre eux avaient annoncé qu’ils me tueraient s’ils me rencontraient. Voici le moyen que je résolus d’employer pour me sauver. Je fis connaître ma position à Archytas et à mes autres amis de Tarente : ceux-ci, sous le prétexte d’une ambassade, m’envoyèrent un vaisseau à trente rames avec Lamisque, l’un d’eux, qui intercéda pour moi auprès de Denys en l’assurant que je n’avais qu’un seul désir, celui de m’en aller.

Denys y consentit, et me congédia en me donnant de quoi faire le voyage. Quant aux biens de Dion, je ne renouvelai point mes réclamations, et personne ne m’en parla. A mon arrivée dans le Péloponnèse, je trouvai Dion aux jeux olympiques et lui racontai tout ce qui s’était passé. Alors, prenant Jupiter à témoin, il annonça à tous ses amis et à moi qu’il voulait tirer vengeance de Denys, d’abord pour m’avoir indignement traité quand j’étais son hôte (ce furent là et ses pensées et ses paroles), et aussi pour l’avoir lui-même injustement persécuté et banni. A ces mots, je lui dis qu’il pouvait bien engager ses amis à le seconder, si cela leur convenait ; mais pour moi, lui dis-je, toi et tes amis m’avez presque contraint de partager la table, la maison et les sacrifices de Denys ; et quoique la calomnie lui ait persuadé que je conspirais avec toi contre sa vie et sa tyrannie, il n’a point osé me tuer.

D’ailleurs, je ne sais plus en âge de porter les armes pour qui que ce soit. Je réserve mes services pour le temps où la vertu vous rapprochera et vous inspirera le dessein de renouer votre ancienne amitié. Mais, tant que vous ne respirerez que la haine, appelez-en d’autres pour s’associer à votre entreprise. Je parlais ainsi avec un amer dégoût de mon séjour et de mes mauvais succès en Italie. Je ne pus persuader Dion et les siens, et leur aveuglement fut la cause de tous les malheurs qui sont survenus ; malheurs qui ne seraient pas arrivés, autant qu’on peut juger des affaires humaines, si Denys eût rendu à Dion sa fortune, ou plutôt s’il se fût tout à fait réconcilié avec lui.

Mes conseils et mon influence auraient aisément arrêté Dion ; mais en se cherchant tous deux les armes à la main, ils n’ont fait qu’engendrer toutes sortes de maux. Cependant Dion ne formait pas d’autres vœux que ceux que doit former tout homme raisonnable. S’il rêvait la puissance pour lui, pour ses amis, pour sa patrie, c’est qu’il croyait que pour être utile il faut avoir le pouvoir et les honneurs, et qu’il faut être grand pour faire un grand bien. Ce n’est pas comme l’homme qui, pauvre, incapable de se gouverner lui-même et esclave du plaisir, ne cherche qu’à s’enrichir, trompe ses amis et l’État, trame des conspirations, fait massacrer les riches en les accusant de trahison, pille leurs biens, et invite ses compagnons et ses complices à l’imiter pour éviter qu’un seul d’entre eux ne vienne lui reprocher sa misère. Il faut en dire autant de celui qui ne sait s’attirer l’estime de ses concitoyens par d’autres bienfaits que par des décrets qui distribuent à la populace la fortune des riches, ou qui, maître d’une ville puissante à laquelle sont soumises d’autres villes, dépouille injustement les plus petites pour enrichir la capitale. Non, jamais Dion, ni qui que ce soit, n’use volontairement de pareils moyens pour acquérir un pouvoir qui serait funeste à lui-même et à toute sa postérité : il n’aspire qu’à donner à sa patrie une constitution et des lois bonnes et justes, sans exils ni échafauds. Telle a été la conduite de Dion. Résolu à souffrir l’injustice plutôt qu’à la commettre, mais se dérobant pourtant à s’en garantir, il a succombé au moment où il allait triompher de ses ennemis.

Faut-il s’en étonner ? L’homme juste, sage et prudent, est toujours en garde contre les méchants ; mais il n’est pas extraordinaire qu’il lui arrive la même chose qu’au meilleur pilote. Celui-ci sait toujours prévoir la tempête, mais il ne peut calculer la violence extraordinaire et inattendue qui le submerge à l’improviste. Ce fut là le sort de Dion, il savait que ses ennemis étaient corrompus et voulaient le perdre, mais il n’avait pas prévu jusqu’où ils porteraient la barbarie, la perversité et l’avidité. C’est ce qui causa sa mort et couvrît de deuil la Sicile entière.

5. Conclusion historique

Plus populaire que Dion, Héraclide, qui avait échappé à la fureur de Denys le Jeune, meurt assassiné par les partisans de Dion.

Dion, meurt en 354 av. J.-C. à l’âge de cinquante-quatre ans, assassiné par le rhéteur Callippe d’Athènes, l’un de ces amis « que l’hospitalité et les rencontres dans les spectacles ou les sacrifices font naître tous les jours », comme dit Platon.

Platon, qui travaillait alors au manuscrit des Lois, meurt à Athènes en 347 ou 346 avant J.-C., âgé d’environ quatre-vingts ans, au cours d’un repas de noces. Il formulait par testament les volontés suivantes : » Je laisse et lègue la métairie d’Ephestiade, qui a au septentrion le chemin qui vient du temple de Céphisiade, au midi Héraclée des Héphestiades, à l’orient Archestrate de Phréare, et à l’occident Philippe de Cholide : il ne sera point permis de la vendre ou de l’aliéner, mais elle appartiendra à mon fils Adimante, qui en jouira absolument. Je lui transporte aussi la métairie des Énérésiades, située contre les fonds de Démostrate Xypétaron vers le midi, d’Eurymédon de Myrrhina du côté du levant, de Céphise au couchant et de Callimaque au nord, de qui je l’ai acquise par achat. Je lui donne de plus trois mines en espèces, un vase d’argent du poids de cent soixante-cinq drachmes, une coupe de même métal qui en pèse soixante-cinq, un anneau et un pendant d’oreille d’or pesant ensemble quatre drachmes et trois oboles, avec trois mines qui me sont dues par Euclide le tailleur de pierre. Je dégage Diane de toute servitude; mais pour Tychon, Bictas, Appolloniade et Denys, ils continueront d’être esclaves d’Adimante, mon fils, à qui je laisse aussi tous mes meubles, et les autres effets spécifiés dans l’inventaire qui est entre les mains de Démétrius. Je n’ai aucune dette, et j’institue, pour curateurs et administrateurs du présent délaissement, Speusippe, Démétrius, Hégias, Eurymédon, Callimaque et Thrasyppe. » 6Diogène Laërce. Vie des hommes illustres. Livre III. Platon.

Alors que Denys le Jeune est devenu très impopulaire, les Corinthiens assiègent Syracuse. Ils obtiennent la reddition de la ville en échange de la fuite discrète de Denys vers Corinthe. A Corinthe, après avoir tenté d’enseigner la rhétorique pendant quelques mois, Denys le Jeune meurt dans l’indigence, âgé de cinquante-quatre ans, en 343 avant J.-C.

Ci-dessus : Giovanni Crupi (1849-1925). Ruines du théâtre grâce à Syracuse, vers 1900.

References

| ↑1 | Platon. Apologie de Socrate. 34 a. |

|---|---|

| ↑2 | Platon. Phédon. 59 b. |

| ↑3 | Lettre VII. Texte grec. À partir de 324 c. |

| ↑4 | Les trente autres : Les Trente : gouvernement oligarchique composé de trente magistrats, qui succèdent à la démocratie athénienne à la fin de la guerre du Péloponnèse, pendant moins d’un an, en 404 av. J.-C. Ils imposent un régime de terreur, ne réservant les pleins droits de citoyens qu’à leurs 3 000 partisans. Leurs adversaires peuvent être condamnés sans aucun jugement. Ceux qui luttent contre cette dérive sont impitoyablement éliminés, tel Théramène, condamné à boire la ciguë. En janvier 403 av. J.-C., après sept ou huit mois de pouvoir, les Trente Tyrans sont chassés par Thrasybule au grand soulagement de la population. |

| ↑5 | Peltastes : membres de l’infanterie légère mercenaire. |

| ↑6 | Diogène Laërce. Vie des hommes illustres. Livre III. Platon. |