Ci-dessus : vue de la maison de Madame de Warens aux Charmettes .

Le 11 septembre 1737, Jean-Jacques Rousseau quitte Madame de Warens aux Charmettes, près de Chambéry, afin d’aller à Montpellier soigner les maux dont il souffre de façon chronique.

Le 21 septembre, il visite le Pont du Gard :

Après un déjeuner d’excellentes figues, je pris un guide, et j’allai voir le pont du Gard. C’était le premier ouvrage des Romains que j’eusse vu. Je m’attendais à voir un monument digne des mains qui l’avaient construit. Pour le coup l’objet passa mon attente, et ce fut la seule fois en ma vie. Il n’appartenait qu’aux Romains de produire cet effet. L’aspect de ce simple et noble ouvrage me frappa d’autant plus qu’il est au milieu d’un désert où le silence et la solitude rendent l’objet plus frappant et l’admiration plus vive, car ce prétendu pont n’était qu’un aqueduc. On se demande quelle force a transporté ces pierres énormes si loin de toute carrière, et a réuni les bras de tant de milliers d’hommes dans un lieu où il n’en habite aucun. Je parcourus les trois étages de ce superbe édifice, que le respect m’empêchait presque d’oser fouler sous mes pieds. Le retentissement de mes pas sous ces immenses voûtes me faisait croire entendre la forte voix de ceux qui les avaient bâties. Je me perdais comme un insecte dans cette immensité. Je sentais, tout en me faisant petit, je ne sais quoi qui m’élevait l’âme; et je me disais en soupirant: Que ne suis-je né Romain ! Je restai là plusieurs heures dans une contemplation ravissante. 1Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Livre VI.

Le 22 septembre, il est à Nîmes, où il visite les arènes :

A Nîmes, j’allai voir les Arènes: c’est un ouvrage beaucoup plus magnifique que le pont du Gard, et qui me fit beaucoup moins d’impression, soit que mon admiration se fût épuisée sur le premier objet, soit que la situation de l’autre au milieu d’une ville fût moins propre à l’exciter. Ce vaste et superbe cirque est entouré de vilaines petites maisons, et d’autres maisons plus petites et plus vilaines encore en remplissent l’arène; de sorte que le tout ne produit qu’un effet disparate et confus, où le regret et l’indignation étouffent le plaisir et la surprise. J’ai vu depuis le cirque de Vérone, infiniment plus petit et moins beau que celui de Nîmes, mais entretenu et conservé avec toute la décence et la propreté possibles, et qui par cela même me fit une impression plus forte et plus agréable. Les Français n’ont soin de rien et ne respectent aucun monument. Ils sont tout feu pour entreprendre, et ne savent rien finir ni rien entretenir. 2Ibidem.

Le 23 septembre, il goûte aux délices culinaires d’un cabaret de Pont de Lunel :

Je m’arrêtai un jour au pont de Lunel pour y faire bonne chère avec de la compagnie qui s’y trouva. Ce cabaret, le plus estimé de l’Europe, méritait alors de l’être. Ceux qui le tenaient avaient su tirer parti de son heureuse situation pour le tenir abondamment approvisionné et avec choix. C’était réellement une chose curieuse de trouver, dans une maison seule et isolée au milieu de la campagne, une table fournie en poisson de mer et d’eau douce, en gibier excellent, en vins fins, servie avec ces attentions et ces soins qu’on ne trouve que chez les grands et les riches, et tout cela pour vos trente-cinq sous. Mais le pont de Lunel ne resta pas longtemps sur ce pied, et à force d’user sa réputation, il la perdit enfin tout à fait. 3Ibid.

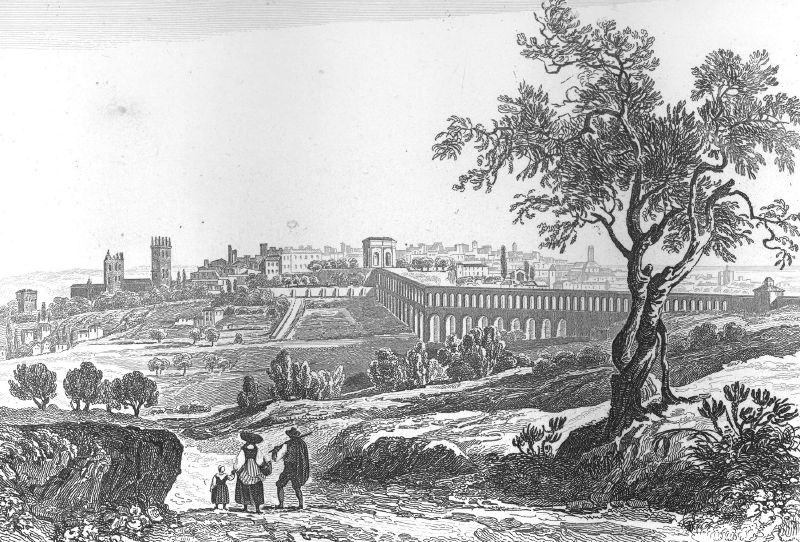

Ci-dessus : vue de Montpellier publiée dans La France pittoresque en 1835.

Le 25 septembre, Jean-Jacques Rousseau arrive à Montpellier. Il loue une chambre rue Basse, chez M. Marceron (actuellement 26 rue Jean-Jacques Rousseau).

Ci-dessus : à Montpellier, vue de la rue Jean-Jacques Rousseau (anciennement rue Basse) ; source : Google Street View.

Quant aux gens de moindre importance, note J.J. Grasset dans un article des Mémoires de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 4J.J. Grasset, Jean-Jacques Rousseau à Montpellier, in Anciennes maisons et vieux souvenirs. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mémoires de la Section des Lettres, Montpellier, 1847-1854., ils se contentaient d’un modeste pied-à-terre chez des gens de métier, chapeliers, tailleurs, perruquiers, liquoristes, arquebusiers, cordonniers, boutonniers et autres ; ou bien allaient prendre gîte dans des logis tels que celui de la Souche et l’hôtel des Cévennes, humbles auberges dont rien ne décèle l’existence, l’une dans le haut de la rue Basse, à côté de la maison de Barre, juge au petit scel, possédée encore depuis deux siècles environ par la même famille, l’autre à l’extrémité opposée de la même rue et en face de la maison qu’habita le misanthrope J.J. Rousseau ; sur la porte de ce logis, où naguère se réfugiaient les paysans des environs qui apportaient en ville leurs denrées à dos d’âne, se voyait pendue en guise d’enseigne une souche de vigne.

Puis Jean-Jacques Rousseau prend pension dans l’établissement de soins du docteur Fitz-Moris, non loin de la rue Basse.

Le séjour de Jean-Jacques Rousseau à Montpellier dure de septembre 1737 à février 1738.

Profitant de la douceur de l’automne et de l’hiver, Jean-Jacques se plaît à dîner place de la Canourgue et il fréquente hors de la ville le jeu du mail, en compagnie du docteur Fitz-Moris, qui excelle à ce jeu :

A midi j’allais faire un tour à la Canourgue avec quelqu’un de nos jeunes commensaux, qui tous étaient de très bons enfants : on se rassemblait, on allait dîner. Après dîner une importante affaire occupait la plupart d’entre nous jusqu’au soir, c’était d’aller hors de la ville jouer le goûter en deux ou trois parties de mail. Je ne jouais pas, je n’en avais ni la force ni l’adresse, mais je pariais : et suivant, avec l’intérêt du pari, nos joueurs et leurs boules à travers des chemins raboteux et pleins de pierres, je faisais un exercice agréable et salutaire qui me convenait tout à fait. On goûtait dans un cabaret hors de la ville. Je n’ai pas besoin de dire que ces goûters étaient gais ; mais j’ajouterai qu’ils étaient assez décents, quoique les filles du cabaret fussent jolies. 5Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Livre VI.

Ces premières impressions de Rousseau, montpelliérain heureux, ne valent toutefois que le premier mois. Le 23 octobre, Jean-Jacques Rousseau formule à l’intention de Madame de Warens les récriminations suivantes :

Je ne sache pas d’avoir vu, de ma vie, un pays plus antipathique à mon goût, que celui-ci, ni de séjour plus ennuyeux, plus maussade, que celui de Montpellier. 6Lettre du 23 octobre 1737 à Madame de Warens, in Jean-Jacques Rousseau, Lettres (1728-1778), collection « Les Classiques des sciences sociales.

Les aliments n’y valent rien, mais rien, je dis rien et je ne badine point. Le vin y est trop violent, et incommode toujours ; le pain y est passable, à la vérité ; mais il n’y a ni boeuf, ni vache, ni beurre ; on n’y mange que de mauvais mouton, et du poisson de mer en abondance, le tout toujours apprêté à l’huile puante. Il vous serait impossible de goûter de la soupe ou des ragoûts, qu’on nous sert à ma pension, sans vomir. 7Ibidem.

Les aliments n’y valent rien, mais rien, je dis rien et je ne badine point. Le vin y est trop violent, et incommode toujours ; le pain y est passable, à la vérité ; mais il n’y a ni boeuf, ni vache, ni beurre ; on n’y mange que de mauvais mouton, et du poisson de mer en abondance, le tout toujours apprêté à l’huile puante. Il vous serait impossible de goûter de la soupe ou des ragoûts, qu’on nous sert à ma pension, sans vomir. 7Ibidem.

On ne saurait disconvenir, que l’air de Montpellier ne soit fort pur, et en hiver assez doux. Cependant le voisinage de la mer le rend à craindre, pour tous ceux qui sont attaqués de la poitrine ; aussi y voit-on beaucoup de phtisiques. Un certain vent, qu’on appelle ici le marin, amène de temps en temps, des brouillards épais et froids, chargés de particules salines et âcres, qui sont fort dangereuses : : aussi j’ai ici des rhumes, des maux de gorge et des esquinancies 8Esquinancie : amygdalite ou angine. plus souvent qu’à Chambéry. 9Lettre du 23 octobre 1737 à Madame de Warens, in Jean-Jacques Rousseau, Lettres (1728-1778), collection « Les Classiques des sciences sociales.

Ci-dessus : Balthus, Le chat de la Méditerranée, détail, 1949.

Jugeant que le « douceâtre climat » montpelliérain est finalement « moins sain et moins revigorant que l’air âpre et vivifiant de la Savoie », Jean-Jacques Rousseau, dans une lettre adressée le 4 novembre à Jean Antoine Charbonnel, se plaint en outre de ce que Montpellier soit une ville « sale », et les Montpelliérains, des « gueux », qui ne parlent pas français et qui maltraitent ceux qui le parlent :

Il vous reviendrait une description de la charmante ville de Montpellier, ce paradis terrestre, ce centre des délices de la France mais, en vérité, il y a si peu de bien et tant de mal à en dire, que je me ferais scrupule d’en charger encore le portrait de quelque saillie de mauvaise humeur ; j’attends qu’un esprit plus reposé me permette de n’en dire que le moins de mal que la vérité me pourra permettre. Voici en gros ce que vous pouvez en penser en attendant.

Montpellier est une grande ville fort peuplée, coupée par un immense labyrinthe de rues sales, tortueuses et larges de six pieds. Ces rues sont bordées alternativement de superbes hôtels et de misérables chaumières, pleines de boue et de fumier. Les habitans y sont moitié très riches, et l’autre moitié misérables à l’excès : mais ils sont tous également gueux par leur manière de vivre, la plus vile et la plus crasseuse qu’on puisse imaginer. Les femmes sont divisées en deux classes ; les dames, qui passent la matinée à s’enluminer, l’après-midi au pharaon, et la nuit à la débauche : à la différence des bourgeoises, qui n’ont d’occupation que la dernière. Du reste, ni les unes ni les autres n’entendent le français ; et elles ont tant de goût et d’esprit, qu’elles ne doutent point que la Comédie et l’Opéra ne soient des assemblées de sorciers. Aussi on n’a jamais vu de femmes au spectacle de Montpelliér, excepté peut-être quelques misérables étrangères qui auront eu l’imprudence de braver la délicatesse et la modestie des dames de Montpellier. Vous savez sans doute quels égards on a en Italie pour les huguenots, et pour les juifs en Espagne ; c’est comme on traite les étrangers ici : on les regarde précisément comme une espèce d’animaux faits exprès pour être pillés, volés et assommés au bout, s’ils avaient l’impertinence de le trouver mauvais. Voilà ce que j’ai pu rassembler de meilleur du caractère des habitants de Montpellier. Quant au pays en général, il produit de bon vin, un peu de blé, de l’huile abominable, point de viande, point de beurre, point de laitage, point de fruit, et point de bois. 10Lettre du 4 novembre 1737 à Jean Antoine Charbonnel, in Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, tome IV, Dialogues, Correspondance, A. Houssiaux Editeur, Paris, 1852-1853.

Le séjour de Jean Jacques Rousseau à Montpellier et les propos désobligeants qu’il alimente sont demeurés célèbres dans la chronique locale.

Si le séjour de J.J. Rousseau, en 1737, avait été plus remarqué que d’autres, observe M. Grasset-Morel dans Les Bonaparte en Montpellier 11M. Grasset-Morel, Les Bonaparte à Montpellier, in Mémoires de la Section des lettres, Académie des sciences et lettres de Montpellier, 1847-1912., c’était à cause de la célébrité de cet écrivain, peut-être aussi en souvenir du mal qu’il avait dit de cette ville, où il n’avait pu trouver, pas plus qu’ailleurs du reste, le remède à son hypocondrie.

L’ironie du sort veut ici que le triste séjour montpelliérain de Jean-Jacques Rousseau ait servi finalement la fortune de Montpellier. La ville au demeurant s’en fait un titre de gloire et en revendique la mémoire, ajoutant ainsi à son patrimoine culturel. Je ne m’attarde pas sur cet aspect paradoxal de la stratégie de communication inspirée aux villes contemporaines par leur obsession touristique.

Je m’intéresse plutôt ici à l’impression repoussante que le Midi inspire au très suisse Jean-Jacques Rousseau.

Né à Genève, élevé dans la campagne environnante, émigré ensuite à Turin, puis installé aux Charmettes, chez Madame de Warens, près de Chambéry, Jean-Jacques Rousseau est un homme des Alpes, épris de leurs paysages,de leur climat, de leur moeurs ancestrales. Il le reste toute sa vie durant. En 1762, alors qu’il a déjà beaucoup voyagé, il évoque dans L’Emile le lieu qui est à ses yeux celui de la vie heureuse :

Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts ; et quoique une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préférerais magnifiquement, non la triste ardoise, mais la tuile, parce qu’elle a l’air plus propre et plus gai que le chaume, qu’on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays, et que cela me rappellerait un peu l’heureux temps de ma jeunesse. J’aurais pour cour une basse-cour, et pour écurie une étable avec des vaches, pour avoir du laitage que j’aime beaucoup. J’aurais un potager pour jardin, et pour parc un joli verger semblable à celui dont il sera parlé ci-après. Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seraient ni comptés ni cueillis par mon jardinier ; et mon avare magnificence n’étalerait point aux yeux des espaliers superbes auxquels à peine on osât toucher. Or, cette petite prodigalité serait peu coûteuse, parce que j’aurais choisi mon asile dans quelque province éloignée où l’on voit peu d’argent et beaucoup de denrées, et où règnent l’abondance et la pauvreté. 12Jean-Jacques Rousseau, L’Emile, ou De l’éducation, édition de 1782, Livre IV.

Sur le penchant de quelque agréable colline bien ombragée, j’aurais une petite maison rustique, une maison blanche avec des contrevents verts ; et quoique une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préférerais magnifiquement, non la triste ardoise, mais la tuile, parce qu’elle a l’air plus propre et plus gai que le chaume, qu’on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays, et que cela me rappellerait un peu l’heureux temps de ma jeunesse. J’aurais pour cour une basse-cour, et pour écurie une étable avec des vaches, pour avoir du laitage que j’aime beaucoup. J’aurais un potager pour jardin, et pour parc un joli verger semblable à celui dont il sera parlé ci-après. Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seraient ni comptés ni cueillis par mon jardinier ; et mon avare magnificence n’étalerait point aux yeux des espaliers superbes auxquels à peine on osât toucher. Or, cette petite prodigalité serait peu coûteuse, parce que j’aurais choisi mon asile dans quelque province éloignée où l’on voit peu d’argent et beaucoup de denrées, et où règnent l’abondance et la pauvreté. 12Jean-Jacques Rousseau, L’Emile, ou De l’éducation, édition de 1782, Livre IV.

Il y a du chromo dans l’évocation de ce paradis rustique, dont le Rousseau de 1762 se souvient parce qu’il y vécu dans son enfance suisse, et dont il sait qu’il ne le ressuscitera jamais parce que sa condition d’écrivain ne lui en a pas donné les moyens, et, pis encore, parce que celle-ci l’a contraint de vivre à Paris, la Babylone moderne, afin de pouvoir solliciter – quémander – protections et subsides à la porte des Grands.

Le Rousseau de 1737 toutefois vit encore, à Chambéry, dans un lieu voisin de celui de son enfance suisse. C’est donc encore tout pénétré du sentiment d’appartenir au meilleur des mondes possibles, qu’il découvre le Midi languedocien.

Elevé en Suisse romande – contrée de langue française, de vignoble et de tuiles rousses, déjà méridionale au regard de sa jumelle alémanique -, nourri de littérature latine, dès l’âge de cinq ans, par son père Isaac Rousseau, Jean-Jacques Rousseau entreprend le voyage de Montpellier, comme Frédéric Nietzsche, plus tard, celui de Nice et de l’Italie. Mus d’abord par le souci de leur propre santé, tous deux gagnent le Midi de la France dans l’espoir d’y trouver, sous d’autres cieux, un remède à leurs maux. Ils se proposent, dans le même temps, d’aller contempler in situ les vestiges d’une romanité qu’ils admirent.

Nietzsche, en Italie, recouvre pour un temps la santé, et il y développe les racines de sa « pensée de midi », i. e., dans le sillage de l’Antiquité, la pensée de la vie comme liberté passionnée, ou encore celle de la joie du corps comme vérité de l’âme. Innocence du Midi accueille-moi ! dit l’une des chansons, dans Le Gai Savoir.

Rousseau, quant à lui, va lors de son voyage de Montpellier de désillusion en désillusion. Il ne recouvre pas au demeurant la santé de son enfance suisse. La contemplation des monuments romains elle-même lui procure moins de joie qu’attendu, car en lui représentant le sort que fait une France miteuse à ces vénérables ouvrages, elle lui inspire la triste certitude que, dans ce qui fut jadis la Gaule romaine, la « gueuserie » indigène a tôt fait de l’emporter sur la roide vertu romaine.

Les Français n’ont soin de rien et ne respectent aucun monument. Ils sont tout feu pour entreprendre, et ne savent rien finir ni rien entretenir.

Ci-dessus : vue du Pont du Gard en 1851 par Edouard Baldus.

Ci-dessus, de gauche à droite : vue extérieure des arènes de Nîmes en 1800 ; vue intérieure des arènes en 1851, par Edouard Baldus.

Le Pont du Gard a certes conservé en 1737 l’essentiel de sa superbe ancienne ; mais, romain lui aussi, le Pont de Lunel est rompu ; et les arches des arènes de Nîmes sont bouchées, afin de servir d’habitations, de lupanars, ou d’échoppes, dans le cadre du village constitué depuis le Moyen Age alentour et à l’intérieur même du cirque. François Ier, qui requerrait déjà, au XVIe siècle la réhabilitation de ces arènes, n’a point été entendu à Nîmes avant 1786, date du décret en vertu duquel la ville engage un premier travail de réhabilitation. Interrompu pendant la Révolution, ce travail se poursuit à partir de 1809, et il débouche à la fin du XIXe siècle sur une restauration complète, que d’aucuns ont pu juger par la suite trop hardie. Ainsi va le temps, de l’incurie sqatteuse à l’interventionnisme pasticheur, façon Viollet-le-Duc.

A Montpellier, Jean-Jacques Rousseau, qui parle ici en citoyen de Genève et en habitué de Turin, s’épouvante de l’aspect interlope de la « grande ville » languedocienne, « fort peuplée, coupée par un immense labyrinthe de rues sales, tortueuses et larges de six pieds, bordées alternativement de superbes hôtels et de misérables chaumières, pleines de boue et de fumier ». Croyant qu’il s’agit là d’une misère urbaine spécifique à la France du Midi, il ne sait pas encore qu’il retrouvera semblable misère, en 1742, lors de son arrivée à Paris.

Ci-dessus : deux aspects du Paris du faubourg Saint-Marceau.

Combien l’abord de Paris démentit l’idée que j’en avais ! La décoration extérieure que j’ai vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l’alignement des maisons, me faisaient chercher à Paris autre chose encore. Je m’étais figuré une ville aussi belle que grande, de l’aspect le plus imposant, où l’on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d’or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, l’air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des crieuses de tisanes et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d’abord à tel point, que tout ce que j’ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n’a pu détruire cette première impression, et qu’il m’en est resté toujours un secret dégoût pour l’habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j’ai vécu dans la suite ne fut employé qu’à y chercher des ressources pour me mettre en état d’en vivre éloigné. 13Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, Livre IV.

Du Languedoc à l’Ile de France, c’est cet « air de malpropreté et de misère » qui inspire à Jean-Jacques Rousseau son « dégoût » de la « grande ville » et qui fait de lui, émule de l’antiquité romaine, le contempteur d’une modernité déchéante, même s’il lui concède des « magnificences » bien « réelles », et même s’il n’en boude pas les plaisirs, tels les après-midi au jeu du mail et les soirées à l’opéra.

Du Languedoc à l’Ile de France, c’est cet « air de malpropreté et de misère » qui inspire à Jean-Jacques Rousseau son « dégoût » de la « grande ville » et qui fait de lui, émule de l’antiquité romaine, le contempteur d’une modernité déchéante, même s’il lui concède des « magnificences » bien « réelles », et même s’il n’en boude pas les plaisirs, tels les après-midi au jeu du mail et les soirées à l’opéra.

La vie veut toutefois que Montpellier, grande ville méridionale, vienne avant Paris dans la carrière de Jean-Jacques Rousseau, et qu’à ce titre, l’expérience montpelliéraine décide du pattern philosophique dans le cadre duquel l’écrivain condamne définitivement le séjour des villes à la fois au nom de la nature, qu’un tel séjour offense, et au regard du paradigme antique, dont le dit séjour se montre historiquement indigne.

L’humeur anti-montpelliéraine de Jean-Jacques Rousseau trouve sa dimension pleinement anti-méridionaliste lorsqu’elle porte sur les habitudes alimentaires propres aux rivages de la Méditerranée.

Comme plus tard Frédéric Nietzsche là encore, Jean-Jacques Rousseau attache la plus grande importance à la nourriture, car il tient que la santé physiologique est source et condition de la santé morale. Or il constate à Montpellier que le régime méditerranéen ne lui convient pas. Sa nature a besoin de viande rouge, de lait, de beurre. Sa culture l’a de longue date renforcé dans cette nature. Le mouton, le poisson, l’huile d’olive par suite lui répugnent, au point qu’il en a bientôt la nausée. Contrairement aux remarques sur le vin, trop variables, sans doute non exemptes de mauvaise foi, cette nausée m’intéresse parce qu’elle montre, de la façon la plus concrète possible, en quoi consiste et comment se manifeste ce qui distingue une culture d’une autre culture, par là ce qu’il y a de propre à chacune d’entre elles. S’il existe un méridionalisme, et si on lui cherche une essence, c’est là qu’on la trouve, ou plutôt qu’on trouve le comment de cette dernière, indissociable d’un lieu, terre, mer et ciel. La nausée de Jean-Jacques Rousseau en témoigne ici, comme en creux. De même, les « rhumes, maux de gorge et esquinancies » résultant de l’exposition à un climat « douceâtre », contraire, d’évidence, à la physiologie de l’écrivain. Le corps parle. Volens nolens, il dit le vrai, celui la sensation, qui, par effet de différence, découvre à la pensée l’étrangeté d’un monde qui ne l’a pas nourrie et dont elle ne vient pas.

Comme plus tard Frédéric Nietzsche là encore, Jean-Jacques Rousseau attache la plus grande importance à la nourriture, car il tient que la santé physiologique est source et condition de la santé morale. Or il constate à Montpellier que le régime méditerranéen ne lui convient pas. Sa nature a besoin de viande rouge, de lait, de beurre. Sa culture l’a de longue date renforcé dans cette nature. Le mouton, le poisson, l’huile d’olive par suite lui répugnent, au point qu’il en a bientôt la nausée. Contrairement aux remarques sur le vin, trop variables, sans doute non exemptes de mauvaise foi, cette nausée m’intéresse parce qu’elle montre, de la façon la plus concrète possible, en quoi consiste et comment se manifeste ce qui distingue une culture d’une autre culture, par là ce qu’il y a de propre à chacune d’entre elles. S’il existe un méridionalisme, et si on lui cherche une essence, c’est là qu’on la trouve, ou plutôt qu’on trouve le comment de cette dernière, indissociable d’un lieu, terre, mer et ciel. La nausée de Jean-Jacques Rousseau en témoigne ici, comme en creux. De même, les « rhumes, maux de gorge et esquinancies » résultant de l’exposition à un climat « douceâtre », contraire, d’évidence, à la physiologie de l’écrivain. Le corps parle. Volens nolens, il dit le vrai, celui la sensation, qui, par effet de différence, découvre à la pensée l’étrangeté d’un monde qui ne l’a pas nourrie et dont elle ne vient pas.

Ci-dessus : Giuseppe Recco (Naples, 1634 – Alicante, 1695), Nature morte aux rougets.

L’atrabile dont fait montre Jean-Jacques Rousseau à l’encontre des Montpelliérains, « gueux par leur manière de vivre, la plus vile et la plus crasseuse qu’on puisse imaginer », a sans doute quelque chose à voir avec cette nausée essentielle. Mais il la déborde en se manifestant de façon non spécifique à l’encontre d’autres populations méditerranéennes – les Italiens, les Espagnols – réprouvées à la fois pour leurs moeurs présentes et pour les cruautés de leur passé historique. L’acrimonie anti-montpelliéraine perd ici de sa pointe dans la mesure où, s’affranchissant des bornes de la situation présente et quittant de la sorte le terrain de la réalité, elle vise désormais un niveau de généralité improbable. De même que tous les Montpelliérains seraient ainsi de sombres « gueux », tous les hommes « voleurs », toutes les femmes « débauchées » et stupides, tous les Méridionaux, Languedociens, Italiens, Espagnols, seraient semblablement des gens de peu, ou, mieux disant, vauriens et vauriennes. Le point de vue de Rousseau n’est certes pas ici celui de Sirius, mais celui du (bon ?) sauvage pour qui, dixit Claude Lévi-Strauss, « l’humanité s’arrête aux frontières de sa tribu ». Si l’acrimonie de Jean-Jacques Rousseau témoigne du choc des cultures, elle rend impossible la moindre interrogation sur la relativité de ces dernières.

L’atrabile dont fait montre Jean-Jacques Rousseau à l’encontre des Montpelliérains, « gueux par leur manière de vivre, la plus vile et la plus crasseuse qu’on puisse imaginer », a sans doute quelque chose à voir avec cette nausée essentielle. Mais il la déborde en se manifestant de façon non spécifique à l’encontre d’autres populations méditerranéennes – les Italiens, les Espagnols – réprouvées à la fois pour leurs moeurs présentes et pour les cruautés de leur passé historique. L’acrimonie anti-montpelliéraine perd ici de sa pointe dans la mesure où, s’affranchissant des bornes de la situation présente et quittant de la sorte le terrain de la réalité, elle vise désormais un niveau de généralité improbable. De même que tous les Montpelliérains seraient ainsi de sombres « gueux », tous les hommes « voleurs », toutes les femmes « débauchées » et stupides, tous les Méridionaux, Languedociens, Italiens, Espagnols, seraient semblablement des gens de peu, ou, mieux disant, vauriens et vauriennes. Le point de vue de Rousseau n’est certes pas ici celui de Sirius, mais celui du (bon ?) sauvage pour qui, dixit Claude Lévi-Strauss, « l’humanité s’arrête aux frontières de sa tribu ». Si l’acrimonie de Jean-Jacques Rousseau témoigne du choc des cultures, elle rend impossible la moindre interrogation sur la relativité de ces dernières.

Préjugeant qu’en France, seul est digne d’intérêt celui qui parle français, Jean-Jacques Rousseau, d’un mot, d’un seul, raye de ses papiers la population féminine de Montpellier toute entière : « Du reste, ni les unes ni les autres n’entendent le français ». Il ne lui vient au demeurant aucune curiosité de l’occitan, à ses yeux langue de la « gueuserie ». Il n’est pas le seul, en son temps. Il ne le sera pas davantage par la suite.

Frédéric Soulié, dans Le département de l’Ariège (sic), article publié en 1835 dans Le Musée des Familles se plaît à relater les émotions d’un jeune sous-préfet, nouvellement nommé dans ce département exotique :

Frédéric Soulié, dans Le département de l’Ariège (sic), article publié en 1835 dans Le Musée des Familles se plaît à relater les émotions d’un jeune sous-préfet, nouvellement nommé dans ce département exotique :

Si vous consultez quelque jeune Parisien ganté serin, qu’une ordonnance ministérielle a nommé contrôleur des droits-réunis ou sous-préfet en ce pays, il vous dira, avec le désespoir d’un homme a qui l’on parle d’un malheur : — Ce pays, mon cher, c’est la Barbarie ; c’est la Cochinchine ; c’est le désert. […]. On y parle un affreux baragouin ; la moitié de la population n’entend pas le français.

Stendhal, en revanche, nommé en 1800, lors de la campagne d’Italie, sous-lieutenant au sein du 6e régiment de dragons, se soucie d’apprendre au plus vite l’italien afin de pouvoir approcher les belles Italiennes, les Italiens, l’Italie dans tous ses aspects, bref un autre monde, une autre culture, qui l’émerveillent au point qu’il eût souhaité d’être né italien. De l’Italie, il aime, jusque dans sa cuisine, « son amabilité folle » ; de la langue italienne, ou plutôt des langues italiennes, le fait que « tout y est sous-entendu, vif, joyeux, allègre » 14Stendhal, La vie d’Henry Brulard, autobiographie rédigée en 1835-1836, publiée seulement en 1890.. Plus tard nommé consul de France à Civittavecchia, Stendhal suscite la méfiance des autorités autrichiennes, pour l’intensité de sa passion italienne, i. e. pour l’incongruité d’une telle passion indigène.

Stendhal, en revanche, nommé en 1800, lors de la campagne d’Italie, sous-lieutenant au sein du 6e régiment de dragons, se soucie d’apprendre au plus vite l’italien afin de pouvoir approcher les belles Italiennes, les Italiens, l’Italie dans tous ses aspects, bref un autre monde, une autre culture, qui l’émerveillent au point qu’il eût souhaité d’être né italien. De l’Italie, il aime, jusque dans sa cuisine, « son amabilité folle » ; de la langue italienne, ou plutôt des langues italiennes, le fait que « tout y est sous-entendu, vif, joyeux, allègre » 14Stendhal, La vie d’Henry Brulard, autobiographie rédigée en 1835-1836, publiée seulement en 1890.. Plus tard nommé consul de France à Civittavecchia, Stendhal suscite la méfiance des autorités autrichiennes, pour l’intensité de sa passion italienne, i. e. pour l’incongruité d’une telle passion indigène.

J’invoque ici le cas de Stendhal parce, dans le cadre d’une réflexion dédiée au regard que portent sur le Midi la littérature de l’époque pré-romantique, puis celle de l’âge pleinement romantique, il fait pièce au cas de Rousseau. Négativement ou positivement considérées, les diverses particularités relevées par les deux écrivains – paysage, climat, nourriture, langue, dans le secret de leur conjointure naturelle -, dessinent le profil de ce qui pourrait être, vécu de l’intérieur seulement par ceux que le Midi a portés, un méridionalisme.

A noter que, là où Stendhal s’enchante plus tard de trouver en Italie un méridionalisme bien vivant, Rousseau, s’il fait de l’âge gallo-romain le paradigme d’un possible méridionalisme, tient que ce méridionalisme-là est mort en même temps que l’empire romain et que le Midi connaît depuis lors un âge déchu. D’aucuns voient les choses autrement, comme on sait.

A lire aussi : A propos du méridionalisme – Jean Girou

Notes