Ci-dessus : salle de lecture de la bibliothèque Aby Warburg, réinstallée à Londres après avoir déménagée de Hambourg en 1933.

Ce sera une espèce d’encyclopédie de la Bêtise moderne, dit Flaubert de son roman Bouvard et Pécuchet, encore en chantier. Le sujet est illimité [1]Gustave Flaubert, lettre à Adèle Perrot, 17 octobre 1872.. Mort en 1880, Flaubert laisse ce roman inachevé. Un an plus tard, l’ouvrage fait l’objet d’une publication en l’état. Dans le numéro du Gaulois daté du 6 avril 1881, Maupassant présente Bouvard et Pécuchet en ces termes :

Deux copistes [commis aux écritures] employés à Paris se rencontrent par hasard et se lient d’une étroite amitié. L’un deux fait un héritage, l’autre apporte ses économies ; ils achètent une ferme en Normandie, rêve de toute leur existence, et quittent la capitale.

Alors, ils commencent une série d’études et d’expériences embrassant toutes les connaissances de l’humanité […].

Ils se livrent d’abord au jardinage, puis à l’agriculture, à la chimie, à la médecine, à l’astronomie, à l’archéologie, à l’histoire, à la littérature, à la politique, à l’hygiène, au magnétisme, à la sorcellerie ; ils arrivent à la philosophie, se perdent dans les abstractions, tombent dans la religion, s’en dégoûtent, tentent l’éducation de deux orphelins, échouent encore et, désabusés, se remettent à copier comme autrefois.

1. Bouvard et Pécuchet tentent d’écrire un livre d’histoire

Aux chapitres IV et V du roman, on voit comment, après s’être appliqués à lire des livres d’histoire, Bouvard et Pécuchet tentent à leur tour d’en écrire un.

[Bouvart et Pécuchet] Cependant on pourrait prendre un sujet, épuiser les sources, en faire bien l’analyse – puis le condenser dans une narration, qui serait comme un raccourci des choses, reflétant la vérité tout entière. Une telle oeuvre semblait exécutable à Pécuchet.

— « Veux-tu que nous essayions de composer une histoire ? »

— « Je ne demande pas mieux ! Mais laquelle ? »

— « Effectivement, laquelle ? »

Bouvard s’était assis. Pécuchet marchait de long en large dans le musée, quand le pot à beurre frappa ses yeux, et s’arrêtant tout à coup :

— « Si nous écrivions la vie du duc d’Angoulême ? »

— « Mais c’était un imbécile ! » répliqua Bouvard.

— « Qu’importe ! Les personnages du second plan ont parfois une influence énorme – et celui-là, peut-être, tenait le rouage des affaires. »

Echouant à établir quelle était la couleur des cheveux du duc d’Angoulême, Bouvard et Pécuchet en concluent que les faits extérieurs ne sont pas tout. Il faut les compléter par la psychologie. Sans l’imagination, l’histoire est défectueuse. Cessant de prétendre à la scientificité historique, ils se proposent d’emprunter à un autre modèle. — « Faisons venir quelques romans historiques ! »

2. Bouvard et Pécuchet lisent des romans historiques

Ils lurent d’abord Walter Scott.

Ci-dessus : portrait de Sir Walter Scott en 1822 par Henry Raeburn.

[Bouvart et Pécuchet] Ce fut comme la surprise d’un monde nouveau.

Ci-dessus : illustration de Charles Laurie pour Rob Roy de Walter Scott.

[Bouvart et Pécuchet] Les hommes du passé qui n’étaient pour eux que des fantômes ou des noms devinrent des êtres vivants, rois, princes, sorciers, valets, gardes-chasse, moines, bohémiens, marchands et soldats, qui délibèrent, combattent, voyagent, trafiquent, mangent et boivent, chantent et prient, dans la salle d’armes des châteaux, sur le banc noir des auberges, par les rues tortueuses des villes, sous l’auvent des échoppes, dans le cloître des monastères. Des paysages artistement composés, entourent les scènes comme un décor de théâtre. On suit des yeux un cavalier qui galope le long des grèves. On aspire au milieu des genêts la fraîcheur du vent, la lune éclaire des lacs où glisse un bateau, le soleil fait reluire les cuirasses, la pluie tombe sur les huttes de feuillage. Sans connaître les modèles, ils trouvaient ces peintures ressemblantes, et l’illusion était complète. L’hiver s’y passa.

Ci-dessus :Jean Baptiste Siméon Chardin, Autoportrait à l’abat-jour et aux lunettes, 1775.

[Bouvart et Pécuchet] Leur déjeuner fini, ils s’installaient dans la petite salle, aux deux bouts de la cheminée ; – et en face l’un de l’autre, avec un livre à la main, ils lisaient silencieusement. Quand le jour baissait, ils allaient se promener sur la grande route, dînaient en hâte, et continuaient leur lecture dans la nuit. Pour se garantir de la lampe Bouvard avait des conserves bleues [2]Conserves, au sens d’accessoires qui conservent la vue : lunettes colorées, à verres bleus ou verts, utilisées au XIXe siècle pour le confort des yeux en cas de lecture sous la lampe, ou au … Continue reading, Pécuchet portait la visière de sa casquette inclinée sur le front. […].

Ci-dessus : Alexandre Dumas Père photographié par Nadar.

[Bouvart et Pécuchet] Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d’une lanterne magique. Ses personnages, alertes comme des singes, forts comme des bœufs, gais comme des pinsons, entrent et parlent brusquement, sautent des toits sur le pavé, reçoivent d’affreuses blessures dont ils guérissent, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des antidotes, des déguisements – et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la réflexion. L’amour conserve de la décence, le fanatisme est gai, les massacres font sourire.

Ci-dessus : illustration dans La Dame de Montsoreau.

[Bouvart et Pécuchet] Rendus difficiles par ces deux maîtres, ils ne purent tolérer le fatras de Bélisaire, la niaiserie de Numa Pompilius, Marchangy ni d’Arlincourt.

Marmontel

Ci-dessus : portrait de Jean François Marmontel en 1767 par Alexander Roslin.

Jean François Marmontel (1723-1799) publie son Bélisaire en 1767. Il y raconte l’histoire de Flavius Belisarius, célèbre général byzantin du Vie siècle, qui, après avoir aidé l’empereur Justinien à maintenir l’empire d’Orient et à reconquérir l’empire d’Occident, fut injustement accusé d’aspirer au trône et finit aveugle et mendiant.

Ci-dessus : François Gérard, Bélisaire, gravure d’après le tableau du même nom, aujourd’hui disparu.

[Marmontel] O juste ciel ! s’écriait Gélimer éperdu et hors de lui-même, Bélisaire dans sa vieillesse, Bélisaire aveugle et abandonné ! On a fait pis, dit le vieillard : en le livrant à la pitié des hommes, on a commencé par lui crever les yeux. Ah ! dit Gélimer avec un cri de douleur et d’effroi, est-il possible ? Et quels sont les monstres ? Les envieux, dit Bélisaire. Ils m’ont accusé d’aspirer au trône, quand je ne pensais qu’au tombeau. On les a crus, on m’a mis dans les fers. Le peuple enfin s’est révolté, et a demandé ma délivrance. Il a fallu céder au peuple ; mais en me rendant la liberté, on m’a privé de la lumière. — Et Justinien l’avait ordonné ! [3]Marmontel, Bélisaire, ch. II, p. 12, Oeuvres complètes, tome 7, édition Verdière, Paris, 1818-1820.

Soupçonné de viser Louis XV et de prôner la tolérance religieuse, le Bélisaire de Florian essuie les foudres de la censure. Condamné en 1768 par l’archevêque de Paris, défendu par Voltaire, il connaît par suite un succès éclatant.

Florian

Ci-dessus : Jean Baptiste Claris de Florian par Jacob Mangot, circa 1800.

Aujourd’hui plus connu comme fabuliste, Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) compose en 1786 Numa Pompilius, Second Roi de Rome, un roman épique.

Deuxième des sept premiers rois mythiques de la monarchie romaine, Numa Pompilius, roi d’origine sabine, a régné sur Rome au VIe siècle avant J.C. Marié à Tatia, la fille du roi des Sabins, on lui prête un grand amour pour cette jeune femme, et un long chagrin après la mort de cette dernière. Tenu pour un excellent roi, simple, frugal, soucieux de paix, il est connu pour avoir réglé le calendrier et créé la plupart des cultes et pratiques de la religion romaine.

Ci-dessus : Nicolas Poussin, Numa Pompilius et la nymphe Egérie, 1631-1633.

[Florian] A LA REINE.

NUMA fut le meilleur des rois ;

Époux toujours amant de la belle Égérie,

Près de cette nymphe chérie

Il méditait ses justes lois.

De leur tendresse mutuelle

Naissait le bonheur des Romains ;

Et dans leurs coeurs unis ils trouvaient le modèle

Des vertus qu’ils voulaient enseigner aux humains.

De ces tendres époux je célèbre la gloire :

REINE, votre nom seul assure mon succès ;

De Louis, de vous, des Français,

On croira que j’écris l’histoire.

L’ouvrage de Florian se trouve précédé de l’épitre dédicatoire à la reine reproduite ci-dessus. L’écrivain, pour cette raison, sera arrêté au printemps 1794 et déféré devant le Comité de sûreté générale. Libéré en juillet grâce à l’intervention de son ami François-Antoine de Boissy d’Anglas, il meurt en septembre, des suites sans doute de sa détention.

Marchangy

Ci-dessus : Louis Antoine François de Marchangy en frontispice de La Gaule poétique, 1819.

Initialement avocat, Louis Antoine François de Marchangy (1782–1826) mène ensuite une brillante carrière de magistrat. Nommé substitut à la Cour royale en 1814, il se rallie au parti ultra et devient membre du conseil privé du comte d’Artois. Célèbre pour sa sévérité, il requiert contre le poète Béranger et contre les quatre « sergents de La Rochelle ». Il est élu député du Haut-Rhin en 1824. Il termine sa carrière comme avocat général de la Cour de cassation. Parallèlement à ses activités de magistrat, il publie avec succès des écrits variés, dont en 1819 La Gaule poétique, ou L’histoire de France considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux-arts et en 1825 Tristan le Voyageur, ou la France au XIVe siècle.

Dans l’introduction de La Gaule poétique, Marchangy déclare l’intention qui préside à son projet littéraire :

[Marchangy] Le principal objet de La Gaule poétique est de répandre un jour moins douteux sur les lointains de notre histoire, de faire connaître et aimer ses antiquités et ses origines, d’extraire de la littérature du Moyen Age, comme d’une mine féconde et très peu connue, des trésors vierges et purs.

Cet ouvrage n’est point une Histoire de France, mais on y trouvera des rocherches sur les parties intéressantes de cette histoire… [4]Antoine François de Marchangy, La Gaule poétique, ou L’histoire de France considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux-arts, tome 1, p. 1, édition C.-F. … Continue reading

Dans l’introduction de Tristan le Voyageur, ou la France au XIVe siècle, Marchangy éclaire les raisons pour laquelle il a choisi de consacrer son récit à l’époque médiévale.

[Marchangy] Le système de centralisation, qui par degrés a fait verser la France tout entière dans le précipice de la capitale, ravit à nos provinces la physionomie nationale dont elles furent longtemps empreintes. D’un autre côté, grâce à la dévastation de nos forêts, au hideux morcèlement des propriétés, et à la chute des édifices historiques, bientôt la terre salique, dépouillée des témoignages de sa gloire, pourrait être aussi vide de souvenirs que le sont les rives de l’Ohio et du Mississipi. C’est cette réflexion pénible qui inspira à l’auteur l’idée de rechercher la France dans la France, de souffler sur les restes stériles de nos anciennes institutions, de relever de la poussière les respectables garanties des libertés publiques, de réchauffer les cendres des foyers domestiques, et de montrer les diverses classes de la société… [5]Louis Antoine François de Marchangy, Tristan le Voyageur, ou la France au XIVe siècle, chez F. M. Maurice, libraire, Rue des Mathurins-Saint Jacques ; Urbain Canel, libraire, place Saint André des … Continue reading

L’artifice littéraire veut ici que Marchangy dise tenir le récit de Tristan le Voyageur lui-même, qui « écrit ce qu’il a vu » :

[Marchangy] Le héros parcourt une partie de la France, s’arrêtant dans les chaumières et les châteaux, dans les villes et les campagnes, étudiant avec soin les pratiques, les coutumes, les habitudes, les croyances de chacune des provinces qu’il visite. Ici il décrit les cours à la fois chevaleresques et pastorales des suzerains; là, il écoute les vieillards du lieu qui, sous un chêne, rappellent les lois orales qui régissent le pays. Plus loin il reçoit l’hospitalité dans un monastère. Ailleurs il raconte les pèlerinages, les fables populaires de chaque canton, la vie privée des bourgeois et des matrones, les privilèges des confréries, des corporations. Déguisé en ménestrel, il pénètre à la cour de Charles le Mauvais, il s’arrête dans les manoirs des Clisson, des Duguesclin et des comtes de Foix. Il combat sous les bannières de France contre les Anglais, dans la Bretagne et le Limousin. On le présente au roi de France Charles V ; il voit le grand monde de la capitale, et se trouve au milieu du luxe, des arts et des plaisirs du temps ; il suit les leçons de l’université et les audiences du parlement, comme il a suivi les séances de l’échiquier de Normandie. En quittant Paris il se dirige vers les provinces méridionales, où il est pris par une des grandes compagnies qui en temps de paix dévastaient la France. Délivré des mains de ces brigands dont les moeurs étranges n’avaient pas encore été décrites, Tristan le Voyageur, à travers mille et mille aventures qui lui fournissent l’occasion de nuancer le sujet de toutes les couleurs du Moyen Age, revient en son manoir, ou pour l’instruction des siens, il écrit ce qu’il a vu. [6]Ibidem.

Arlincourt

Ci-dessus : Charles Victor Prévost d’Arlincourt en 1822 par Roger Lefèvre.

Fils d’un fermier général guillotiné en 1794, Charles-Victor Prévost d’Arlincourt devient au début de l’Empire écuyer de Madame Mère, puis auditeur au Conseil d’État en 1811, puis intendant de l’armée d’Espagne. Il se rallie ensuite à Louis XVIII, qui ld nomme maître des requêtes. En 1818, il publie Charlemagne, ou La Caroléide, un poème épique, puis en 1821 Le Solitaire, roman qui connaît un succès énorme. Il publie ensuite de nombreux ouvrages inspirés par l’histoire, de style décrié, mais très lus. Flaubert avait dans sa bibliothèque de nombreux ouvrages d’Arlincourt, dont Le Solitaire [7]Cf. Le dossiers de Bouvard et Pécuchet/ La bibliothèque de Flaubert/Recherche : d’Arlincourt..

Demeuré veuf, inconsolé, le baron d’Herstall désespère de revoir sa fille Irena, qui a été enlevée par Charles le Téméraire. Il reçoit enfin une lettre :

[D’Arlincourt ] Herstall connaît enfin la demeure d’Iréna : il vole vers le vieux manoir, où seule et abandonnée elle expie ses égarements. Il arrive, il aperçoit les tours de l’édifice féodal : il est au milieu de l’avenue… Les grilles du château s’ouvrent tout à coup; un char funéraire sort de ses vastes cours, des chants sacrés font retentir les airs… Herstall ne devait point revoir sa fille infortunée. Iréna était devenue mère ; son enfant, né dans les larmes , n’avait fait qu’entrouvrir et refermer les yeux. La même tombe ensevelit les deux victimes.

Herstall suivit le convoi funèbre. Il fit élever à sa fille un magnifique mausolée. Il fonda plusieurs hospices en son nom, distribua l’héritage entier d’Iréna aux malheureux de la province ; et désirant terminer sa carrière loin des humains, pour pleurer en paix ses malheurs, il vint cacher son existence dans les solitudes de la Suisse. [8]Charles Victor Prévost d’Arlincourt, Le Solitaire, quatrième édition, chez Béchet, libraire, à Paris et à Rouen, 1821.

Ci-dessus : illustration de Chasselay pour Le Solitaire de Charles Victor Prévost d’Arlincoirt.

C’est le début du roman. La suite s’annonce déjà en la personne d’Elodie, la triste orpheline, nièce du baron d’Herstall…

Bouvard et Pécuchet

[Bouvart et Pécuchet] La couleur de Frédéric Soulié, comme celle du bibliophile Jacob leur parut insuffisante – et M. Villemain les scandalisa en montrant page 85 de son Lascaris, un Espagnol qui fume une pipe « une longue pipe arabe » au milieu du XVe siècle.

Soulié

Ci-dessus : caricature de Frédéric Soulié par Jules Platier in La caricature, revue littéraire, artistique, judiciaire, fashionable et scénique de l’année 1841.

De Frédéric Soulié, Gustave Flaubert possédait dans sa bibliothèque Les deux cadavres, premier roman publié en 1832, et les Mémoire du Diable, le best-seller de l’auteur, publié en 1837-1838. On ne sait pas s’il a lu les quatre volumes des Romans historiques du Languedoc, intitulés respectivement Les Quatre époques, 1836 (volume 1 : les Celtes, les Gaulois, volume 2 : les Romains, les Chrétiens) ; Sathaniel, 1836 ; Le Comte de Toulouse, 1834 ; Le vicomte de Béziers, 1834. Bouvard et Pécuchet en tout cas ne mentionnent pas ces titres, pourtant très prisés alors des amateurs de romans historiques et connus pour avoir remis le Moyen Age à la mode, après trois siècles de discrédit.

Si Bouvard et Pécuchet n’ont lu que les deux romans de Frédéric Soulié contenus dans la bibliothèque de Flaubert, c’est à l’histoire de l’Angleterre sanglante des années 1650 et 1660, i. e. de l’exécution de Charles Ier et du Grand Incendie de Londres qu’ils ont été initiés dans Les Deux cadavres, et c’est au dessous des cartes de la société française du XIXe siècle qu’ils se sont intéressés dans Les Mémoires du Diable. Auquel cas ils n’ont pu trouver là ni la fantaisie du Moyen Age pittoresque rêvé par la génération romantique, ni le le « fanatisme gai » et les « massacres qui font sourire » de la Renaissance ou du Grand Siècle revus et corrigés par Dumas. La conclusion des Deux cadavres est sombre, et politiquement inquiétante.

Ci-dessus : illustration de F. Barrias et de L. Deghouy pour Les deux cadavres, p. 65, A la Librairie théâtrale, bureaux du Siècle, Paris, 1850.

[Soulié] Love se tut ; et, six mois après, on le vit se promenant dans les rues de Londres, une torche à la main, forcené, ivre, fou et criant: — Vengeance! vengeance !

La moitié de la ville brûla, comme on sait, dans ce fameux incendie.

Qu’est-ce donc que la haine politique ? Où donc peut mener la fureur des partis ? Oh ! nous, que tant d’opinions divisent, prenons garde ! [9]Frédéric Soulié, Les deux cadavres, Conclusion, p. 361, nouvelle édition, édition Michel Lévy frères, Paris, 1870.

Paul Lacroix

Plus connu sous le pseudonyme de P. L. Jacob ou du Bibliophile Jacob, Paul Lacroix (1806-1884) a tiré de sa carrière de conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal l’occasion de publier une oeuvre abondante, qui allie le charme à une érudition remarquable. Ses romans historiques ont connu un immense succès dans l’Europe entière, et ils ont contribué là encore au regain d’intérêt que le XIXe siècle a manifesté pour le Moyen Age.

Flaubert conservait dans sa bibliothèque trois ouvrages de Paul Lacroix, Les Deux Fous, histoire du temps de François Ier, daté de 1830, Le Roi des ribauds, histoire du temps de Louis XII, daté de 1831, Les Francs-Taupins, histoire du temps de Charles VII, 1440, daté de 1834.

Dans la préface du Roi des Ribauds, Paul Lacroix déclare de façon intéressante les principes qui le guident dans la composition de ses romans historiques :

[Lacroix] Aucuns, gens d’esprit d’ailleurs, s’attaquent au moyen-âge : pourquoi ? Je n’en sais rien, s’ils le savent. Le moyen-âge aura beau jeu à se défendre tout seul ; il renferme notre architecture, notre peinture, notre poésie et notre histoire.

M. de Marchangy eut le tort de servir sa politique à force de moyen-âge qu’il nous représente comme un âge d’or de perfectibilité. Malgré mon amour de moyen-âge, je crois avoir prouvé que j’étais bien de mon temps, jeune de coeur et d’opinions.

Ma profession de foi : pas de lois exceptionnelles ; à chaque genre son droit de bourgeoisie ou de noblesse si l’on veut ; dater exclusivement du mois de juillet 1830 tous les ouvrages nouveaux de littérature serait aussi absurde que les emprisonner toujours dans l’espace rigoureux du onzième au seizième siècle. Les arts sont libres. Voici un livre où l’histoire est tellement incorporée dans le roman, et le roman dans l’histoire, que moi-même je n’oserais distinguer la part du vrai et du faux. Ce n’est pas de l’histoire ; est-ce du roman ?

On m’a reproché avec plus ou moins de raîsonnemens et de raisons, le langage de mes acteurs anciens sur leur théâtre moderne : pour céder au bon plaisir des dames sans abjurer ma conviction d’artiste, j’ai choisi mes principaux personnages à la cour.

Or la cour était et fut jusqu’à la révolution le sanctuaire de la société civilisée, corrompue ou perfectionnée, il y avait plus d’un siècle d’intervalle entre la langue polie des belles dames à l’hôtel des Yournelles, et le jargon traditionnel du populaire aux cabarets de la Cité. Ce dernier était inintelligible à cause des dialectes, des patois et des jurons.

Dans le style je me suis donc borné à n’admettre pas des mots et des phrases d’invention postérieure ; dans le dialogue j’ai fait le sacrifice des expressions trop vieillies. Quant aux passions, aux idées et aux usages, je me suis rapproché autant que possible de la scrupuleuse exactitude ; exempt de préjugé et de partialité, je n’ai pas fait du système, de la critique ; j’ai raconté : jugez maintenant.

Il me vient presque un remords pour la licence de quelques scènes d’imagination et quelques détails de localité ; mais je reste pourtant bien loin de la naïveté de nos aïeux qui agissaient et parlaient sans périphrases ni réticences. Il me fallait bien subir les conditions de l’époque et du sujet. Le Roi des Ribauds ne promet pas sans doute un livre de morale et d’éducation. [10]Paul Lacroix, Le Roi des ribauds, Louis Hauman, Bruxelles, 1831.

Dans Le Roi des ribauds, après qu’un groupe de pages s’est disputé dans la rue à propos d’une partie de dés, voici paraître un personnage étrange. C’est l’occasion pour Paul Lacroix de composer un morceau de bravoure.

[Lacroix] Il se fit un léger bruissement au milieu du taillis qui entourait la tonnelle, et les branches s’écartèrent pour donner passage à un homme de haute stature, mais tellement maigre qu’il ressemblait à un squelette vivant. Son visage allongé se composait d’une peau bise et fanée inhérente aux os de la face ; son nez, saillant et recourbé, paraissait desséché comme un bec d’oiseau de proie ; ses cheveux étaient ras et sa barbe longue, contre l’usage qui dura jusqu’à l’année 1520, où François Ier, en laissant croître la sienne, ressuscita une mode à laquelle se conformèrent même les gens d’église ; sa vaste bouche, dégarnie de la plupart de ses dents, conservait en guise d’échantillons quatre crocs noirs et ressortant de ses lèvres ridées ; des couleurs vineuses enluminaient la place de ses joues ; et ses deux yeux ronds, à fleur de tête, lançaient des regards fauves et lubriques, à faire avorter une femme enceinte ; ses bras grêles et pendants descendaient jusqu’à ses genoux cagneux, tels que ceux d’un orang-outang, et ses larges mains osseuses s’étendaient toujours comme pour prendre ; enfin son énorme pied aurait pu chausser les sandales du roi Charlemagne. Le costume bizarre du nouveau-venu ajoutait encore à la singularité de sa personne. Une monstrueuse braguette, toute enflée de vent, représentait encore les anciennes attributions de sa charge. La braguette était un vêtement malhonnête annexé aux chausses et destiné à mettre en relief les parties du corps que la pudeur prescrit de cacher depuis Adam, qui couvrit sa nudité de feuilles de palmier ; il était réservé à François Ier d’introduire la braguette dans les modes de sa cour. Un seul homme avait alors le privilége de la braguette, insignes non équivoques de sa profession. Il portait sur sa tête pelée un bonnet de laine jaune avec une image en or du dieu Priape, et une espèce de couronne d’argent formée d’attributs vénéréique ; son pourpoint de satin vert, à queues de merlus autour de la taille, serré et boutonné par devant, laissait à découvert un cou de cigogne saillant d’une collerette fraisée ; ses chausses de laine jaune à la martingale, c’est-à-dire s’ouvrant par derrière, le faisaient de loin ressembler à un perroquet au plumage jaune et vert ; ses souliers à la poulaine se terminaient par un ornement peint figurant un objet indécent ; sa ceinture de soie noire à boucle d’or, imitant celles que l’on voyait aux filles publiques avant les ordonnances, servait de baudrier à une courte épée auprès de laquelle pendait une trompe de corne ; il tenait en main comme un sceptre un bâton d’ébène long d’une demi-aune, surmonté d’une tête de chien dorée pour désigner un pouvoir cynique. C’était Jean Talleran, seigneur de Grignaux, roi des ribauds, officier de l’hôtel du roi, chef suprême des domestiques, des pages et des femmes galantes suivant la cour. Emploi noble et fort estimé sous le règne de saint Louis, privilégié jusqu’à Charles VI, et presque aboli par Louis XI qui le dépouilla d’une partie de ses prérogatives et de ses immenses bénéfices. Autrefois le roi des ribauds ne relevait que du roi de France.

— Pâque-Dieu ! dit-il en étendant son bâton vers les joueurs, vitement baillez-moi l’amende ordonnée, à savoir deux écus d’or par chacun de vous. [11]Ibidem, p. 26.

Villemain

Ci-dessus : portrait d’Abel François Villemain en 1855 par Ary Scheffer.

Brillant professeur, académicien, maître des requêtes au Conseil d’État, puis conseiller d’État sous la Restauration, ministre de l’Instruction publique sous la Monarchie de Juillet, Abel François Villemain (1790-1870) renonce à ses fonctions après la révolution de 1848 et se consacre dès lors à la poursuite de ses travaux littéraires. Il est l’auteur d’une oeuvre abondante, dédiée le plus souvent à l’histoire. Sensible à la cause de l’indépendance grecque, il publie en 1825 Lascaris ou les Grecs du XIVe siècle. L’ouvrage est bien reçu et suscite en faveur du peuple hellène, soumis à la domination ottomane depuis le début du XVe siècle, un vaste mouvement d’opinion.

Abel François Villemain évoque dans cet ouvrage un épisode de la vie de Constantin Lascaris, grammairien byzantin qui a vécu en Italie après la chute de Constantinople, qui a enseigné le grec à l’université de Messine, copié et traduit de nombreux manuscrits grecs, et publié à Milan le premier livre imprimé en grec.

Sachant que l’herbe à Nicot n’est arrivée en Europe qu’à la fin du XVIe siècle, Bouvard et Pécuchet se scandalisent de ce que M. Villemain montre page 85 de son Lascaris, un Espagnol qui fume une pipe « une longue pipe arabe » au milieu du XVe siècle. Ils ignorent manifestement que l’usage de la pipe à haschich est largement antérieur au XVIe siècle dans l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen [12]Cf. L’histoire du Maroc/Le haschich dans Al Andalus.. J’ai recherché dans Lascaris la pipe incriminée.

La scène se passe en 1453 à Sélinonte, en Sicile, où Lascaris et les siens ont fui le siège de Constantinople par les troupes ottomanes de Mehmed II.

Ci-dessus : Jean Pierre Houel (1735-1813), Ruines d’un temple de Sélinonte, in Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, Volume I, planche XVIII.

[Villemain] Près d’eux, Médicis regardait avec attendrissement ce spectacle, cette joie mêlée à tant d’infortunes ; et il prenait part quelquefois à leurs discours, en les avertissant de ne pas trop espérer dans les armes et la générosité des rois de l’Europe. Le pontife d’Héraclée, longtemps retenu parmi les débats de Florence, parlait la langue italienne avec autant de force que de grâce; élevé jadis dans le couvent célèbre du mont Liban, il y avait puisé ces trésors d’érudition antique ignorés de l’Europe, et quelque chose du génie oriental ses paroles étaient pleines d’élévation et de douceur. Il n’avait rien de l’austère véhémence de Théodore, il semblait fait davantage pour persuader et pour émouvoir. Les Italiens, en l’écoutant, admiraient ce peuple chez qui la supériorité de l’esprit se montre sous tant de formes diverses. A quelques pas de cette scène si vive, le chef espagnol, immobile, fumait une longue pipe arabe. A son attitude sérieuse et insouciante, à la monotone apathie de ses regards, on eût cru voir un Turc d’Occident. Le lever du jour éclaira la petite colonie fugitive, campée sur ces ruines antiques ; elle ne les quitta point sans émotion et sans regret. Nicéphore s’agenouilla pour la dernière fois dans l’humble réduit où il avait passé tant d’années de pénitence. Gémiste et Lascaris contemplèrent longtemps les magnifiques frontons du temple, illuminés par les premiers feux de l’aurore, tandis que les soldats espagnols détachaient négligemment leurs chevaux du pied des colonnes, qu’ils ne regardaient pas. [13]Abel François Villemain, Lascaris, p. 100, in Etudes d’histoire moderne (nouvelle édition revue, corrigée et augmentée), édition Didier, Paris, 1846.

Mais, preuve de ce que la critique de Bouvard et Pécuchet tenait de l’opinion générale du temps, bien qu’elle fût mal fondée, le chef espagnol n’a plus sa « longue pipe arabe » dans la réédition de Lascaris publiée chez Hachette en 1875, soit cinq ans après la mort du savant Villemain, qui n’a pu ainsi protester.

A quelques pas de cette scène si vive, le chef espagnol se tenait immobile. A son attitude sérieuse et insouciante, on eût cru voir un Turc d’Occident. Le lever du jour éclaira la petite colonie fugitive, campée sur ces ruines antiques… [14]Lascaris, p. 64, Hachette, Paris, 1875.

3. Bouvard et Pécuchet révisent les romans historiques du point de vue de la science

[Bouvard et Pécuchet] Pécuchet consultait la Biographie universelle – et il entreprit de réviser Dumas au point de vue de la science.

Dumas

Ci-dessus : Amédée de Noé, dit Cham (1818-1879), Dumas cuisinant la bouillabaisse de son roman.

[Bouvard et Pécuchet] L’auteur, dans Les Deux Diane se trompe de dates. Le mariage du dauphin François eut lieu le 24 avril 1558, et non le 20 mai 1557. Comment sait-il (voir Le Page du Duc de Savoie), que Catherine de Médicis, après la mort de son époux voulait recommencer la guerre ? Il est peu probable qu’on ait couronné le duc d’Anjou, la nuit, dans une église, épisode qui agrémente La Dame de Monsoreau.

Ci-dessus : affiche annonçant la publication en fascicules de La Reine Margot, Champenois éditeur, Paris, 1890.

[Bouvard et Pécuchet] La Reine Margot, principalement, fourmille d’erreurs. Le duc de Nevers n’était pas absent. Il opina au conseil avant la Saint-Barthélémy. Et Henri de Navarre ne suivit pas la procession quatre jours après. D’ailleurs, combien de rengaines, le miracle de l’aubépine, le balcon de Charles IX, les gants empoisonnés de Jeanne d’Albret. Pécuchet n’eut plus confiance en Dumas.

Walter Scott

Il perdit même tout respect pour Walter Scott, à cause des bévues de son Quentin Durward. Le meurtre de l’évêque de Liège est avancé de quinze ans. La femme de Robert de Lamarck était Jeanne d’Arschel et non Hameline de Croy. Loin d’être tué par un soldat, il fut mis à mort par Maximilien. Et la figure du Téméraire, quand on trouva son cadavre, n’exprimait aucune menace, puisque les loups l’avaient à demi dévorée.

Bouvard n’en continua pas moins Walter Scott, mais finit par s’ennuyer de la répétition des mêmes effets. L’héroïne, ordinairement, vit à la campagne avec son père, et l’amoureux, un enfant volé, est rétabli dans ses droits et triomphe de ses rivaux. Il y a toujours un mendiant philosophe, un châtelain bourru, des jeunes filles pures, des valets facétieux et d’interminables dialogues, une pruderie bête, manque complet de profondeur.

4. En haine du bric-à-brac des romans historiques, Bouvard et Pécuchet se tournent vers d’autres genres

[Bouvard et Pécuchet] En haine du bric-à-brac, Bouvard prit George Sand.

Ci-dessus : portrait de George Sand circa 1835 par Charles Louis Gratia (1815-1911).

[Sand] Nous étions à Venise. Le froid et la pluie avaient chassé les promeneurs et les masques de la place et des quais. La nuit était sombre et silencieuse. On n’entendait au loin que la voix monotone de l’Adriatique se brisant sur les îlots, et de temps en temps les cris des hommes de quart de la frégate qui garde l’entrée du canal Saint-Georges s’entrecroisant avec les réponses de la goélette de surveillance. C’était un beau soir de carnaval dans l’intérieur des palais et des théâtres ; mais au-dehors tout était morne, et les réverbères se reflétaient sur les dalles humides, où retentissaient de loin en loin le pas précipité d’un masque attardé, enveloppé dans son manteau. [15]George Sand, Leone Leoni, 1834.

Ci-dessus : illustration de Maurice Sand pour Consuelo, in Oeuvres illustrées de George Sand, tome 8, dessins de Tony Johannot et de Maurice Sand, édition J. Hetzel, Paris, 1852-1856.

[Bouvard et Pécuchet] Il s’enthousiasma pour les belles adultères et les nobles amants, aurait voulu être Jacques, Simon, Bénédict, Lélio, et habiter Venise ! Il poussait des soupirs, ne savait pas ce qu’il avait, se trouvait lui-même changé.

Ci-dessus : représentation de La Pompadour d’Emile Bergerat au Théâtre de la Porte Saint-Martin, en 1901.

Pécuchet, travaillant la littérature historique, étudiait les pièces de théâtre. Il avala deux Pharamond, trois Clovis, quatre Charlemagne, plusieurs Philippe-Auguste, une foule de Jeanne d’Arc, et bien des Marquise de Pompadour, et des Conspiration de Cellamare !

Ci-dessus : costume créé pour Ligier, qui joue le rôle du roi dans Louis XI de Casimir Delavigne, pièce jouée à la Comédie-Française en 1832.

Presque toutes [les pièces de théâtre] lui parurent encore plus bêtes que les romans. Car il existe pour le théâtre une histoire convenue, que rien ne peut détruire. Louis XI ne manquera pas de s’agenouiller devant les figurines de son chapeau. Henri IV sera constamment jovial, Marie Stuart pleureuse, Richelieu cruel. Enfin, tous les caractères se montrent d’un seul bloc, par amour des idées simples et respect de l’ignorance – si bien que le dramaturge, loin d’élever abaisse, au lieu d’instruire abrutit.

Ci-dessus : illustration d’Antoine Johannot, dit Tony Johannot pour Mauprat de George Sand, en 1852.

Comme Bouvard lui avait vanté George Sand, Pécuchet se mit à lire Consuelo, Horace, Mauprat, fut séduit par la défense des opprimés, le côté social, et républicain, les thèses.

Suivant Bouvard, elles gâtaient la fiction et il demanda au cabinet de lecture des romans d’amour.

A haute voix et l’un après l’autre, ils parcoururent La Nouvelle Héloïse, Delphine [16]Delphine est un roman épistolaire de Mme de Staël, publié en 1802., Adolphe [17]Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu, puis publiée est un roman de Benjamin Constant publié en 1816., Ourika [18]Ourika, publié d’abord de façon anonyme, est un roman de Claire de Duras, publié en 1823..

On notera qu’ici le tempo de la lecture chez Bouvard et Pécuchet s’accélère. Il semble que l’amour ne les retienne guère sur le chemin qu’ils « parcourent ». Rousseau, Madame de Staël, Benjamin Constant, Claire de Duras, aucun de ces écrivains dont les romans ont fait des torrents de larmes verser aux lecteurs de l’époque romantique , n’aura su retenir au moins l’attention de Bouvard et Pécuchet. Ourika, pourtant, aurait dû au moins les surprendre.

Ci-dessus : portrait d’Ourika par Sophie de Tott, en 1793.

Voici comment débute Ourika…

[Duras] J’étais arrivé depuis peu de mois de Montpellier, et je suivais à Paris la profession de la médecine, lorsque je fus appelé un matin au faubourg Saint-Jacques, pour voir dans un couvent une jeune religieuse malade. L’empereur Napoléon avait permis depuis peu le rétablissement de quelques-uns de ces couvents : celui où je me rendais était destiné à l’éducation de la jeunesse, et appartenait à l’ordre des Ursulines. La révolution avait ruiné une partie de l’édifice ; le cloître était à découvert d’un côté par la démolition de l’antique église, dont on ne voyait plus que quelques arceaux. Une religieuse m’introduisit dans ce cloître, que nous traversâmes en marchant sur de longues pierres plates, qui formaient le pavé de ces galeries : je m’aperçus que c’étaient des tombes, car elles portaient toutes des inscriptions pour la plupart effacées par le temps. Quelques-unes de ces pierres avaient été brisées pendant la révolution : la soeur me le fit remarquer, en me disant qu’on n’avait pas encore eu le temps de les réparer. Je n’avais jamais vu l’intérieur d’un couvent ; ce spectacle était tout nouveau pour moi. Du cloître nous passâmes dans le jardin, où la religieuse me dit qu’on avait porté la soeur malade : en effet, je l’aperçus à l’extrémité d’une longue allée de charmille ; elle était assise, et son grand voile noir l’enveloppait presque tout entière. «Voici le médecin», dit la soeur, et elle s’éloigna au même moment. Je m’approchai timidement, car mon coeur s’était serré en voyant ces tombes, et je me figurais que j’allais contempler une nouvelle victime des cloîtres ; les préjugés de ma jeunesse venaient de se réveiller, et mon intérêt s’exaltait pour celle que j’allais visiter, en proportion du genre de malheur que je lui supposais. Elle se tourna vers moi, et je fus étrangement surpris en apercevant une négresse ! Mon étonnement s’accrut encore par la politesse de son accueil et le choix des expressions dont elle se servait… [19]Claire de Duras, Ourika, 1823.

Personnage homonyme du roman de Claire de Duras publié en 1823, Ourika est une jeune esclave noire qui, adoptée dans une famille de l’aristocratie française, aime un jeune homme issu de ce milieu qui n’est pas le sien, et qui, après le mariage du dit jeune homme avec une jeune femme de son monde à lui, entre au couvent et meurt de chagrin. Avec Ourika, Claire de Duras a écrit le premier roman de la littérature française qui met en scène une histoire entre un homme blanc et une femme noire, une « négresse » comme dit le jeune médecin qui vient visiter Ourika à Montpellier.

[Bouvard et Pécuchet] Mais les bâillements de celui qui écoutait gagnaient son compagnon, dont les mains bientôt laissaient tomber le livre par terre. Ils reprochaient à tous ceux-là de ne rien dire sur le milieu, l’époque, le costume des personnages. Le coeur seul est traité. Toujours du sentiment ! Comme si le monde ne contenait pas autre chose !

Ensuite, ils tâtèrent des romans humoristiques, tels que Le Voyage autour de ma chambre par Xavier de Maistre, Sous les tilleuls d’Alphonse Karr. Dans ce genre de livres, on doit interrompre la narration pour parler de son chien, de ses pantoufles, ou de sa maîtresse. Un tel sans-gêne, d’abord les charma, puis leur parut stupide ; – car l’auteur efface son oeuvre, en y étalant sa personne.

Xavier de Maistre

Ci-dessus : portrait de Xavier de Maistre par Cyprien Jacquemin.

Daté de 1794, le célèbre Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre a été publié en 1795. Né en Savoie, duché qui appartient alors au royaume de Sardaigne, Xavier de Maistre (1763-1852) est alors lieutenant dans un régiment qui combat les troupes françaises. Condamné à quarante-deux jours d’arrêts pour avoir engagé et remporté un duel contre un officier piémontais, il s’amuse à écrire pendant ce temps Voyage autour ma chambre, par effet de clin d’oeil au Voyage autour du monde, publié par Louis Antoine de Bougainville en 1754-1756.

[Maistre] J’ai entrepris et exécuté un voyage de quarante-deux jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j’ai faites, et le plaisir continuel que j’ai

éprouve le long du chemin, me faisaient désirer de le rendre public ; la certitude d’être utile m’y a décidé. Mon coeur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j’offre une ressource assurée contre l’ennui, et un adoucissement aux maux qu’ils endurent. Le plaisir qu’on trouve à voyager dans sa chambre est à l’abri de la jalousie inquiète des hommes ; il est indépendant de la fortune.

Est-il en effet d’être assez malheureux, assez abandonné , pour n’avoir pas un réduit où il puisse se retirer et se cacher à tout le monde ? Voilà tous les apprêts du voyage. [20]Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre, ch. I, p. 1, in Oeuvres complètes du Comte Xavier de Maistre, nouvelle édition, Charpentier, Paris, 1844.

Peu sensibles à la couleur parodique du Voyage autour de ma chambre, Bouvard et Pécuchet se plaignent de ce que « dans ce genre de livres, on doit interrompre la narration pour parler de son chien… ». Voici le chien dont parle Xavier de Maistre. Il s’agit en l’occurrence d’une chienne nommée Rosine.

[Maistre] La matinée était fort avancée, un pas de plus dans ma chambre aurait porté mon dîner à la nuit. Je me glissai jusqu’au bord de mon fauteuil, et, mettant les deux pieds sur la cheminée, j’attendis patiemment le repas. — C’est une attitude délicieuse que celle-là : il serait, je crois, bien difficile d’en trouver une autre qui réunît autant d’avantages, et qui fût aussi commode pour les séjours inévitables dans un long voyage.

Rosine, ma chienne fidèle, ne manque jamais de venir alors tirailler les basques de mon habit de voyage, pour que je la prenne sur moi ; elle, y trouve un lit tout arrangé et fort commode, au sommet de l’angle que forment les deux parties de mon corps : un V consonne représente à merveille ma situation. Rosine s’élance sur moi, si je ne la prends pas assez tôt à son gré. Je la trouve souvent là sans savoir comment elle y est venue. Mes mains s’arrangent d’elles-mêmes de la manière la plus favorable à son bien-être, soit qu’il y ait une sympathie entre cette aimable bête et la mienne, soit que le hasard seul en décide ; — mais je ne crois point au hasard, à ce triste système , — à ce mot qui ne signifie rien. […].

Il y a une telle réalité dans les rapports qui existent entre ces deux animaux, que, lorsque je mets les deux pieds sur la cheminée, par pure distraction ; lorsque l’heure du dîner est encore éloignée, et que je ne pense nullement à prendre l’étape, toutefois Rosine, présente à ce mouvement, trahit le plaisir qu’elle éprouve en remuant légèrement la queue ; la discrétion la retient à sa place, et l’autre, qui s’en aperçoit, lui en sait gré : quoique incapables de raisonner sur la cause qui le produit, il s’établit ainsi entre elles un dialogue muet, un rapport de sensation très-agréable, et qui ne saurait absolument être attribué au hasard.

Qu’on ne me reproche pas d’être prolixe dans les détails, c’est la manière des voyageurs. Lorsqu’on part pour monter sur le mont Blanc, lorsqu’on va visiter la large ouverture du tombeau d’Empédocle, on ne manque jamais de décrire exactement les moindres circonstances : le nombre des personnes, celui des mulets, la qualité des provisions, l’excellent appétit des voyageurs, tout enfin, jusqu’aux faux pas des montures, est soigneusement enregistré dans le journal, pour l’instruction de l’univers sédentaire. Sur ce principe, j’ai résolu de parler de ma chère Rosine, aimable animal que j’aime d’une véritable affection, et de lui consacrer un chapitre tout entier. [21]Ibidem, ch. XVI-XVII, p. 34 sqq.

Alphonse Karr

Ci-dessus : portrait d’Alphonse Karr gravé par Jean Baptiste Adolphe Lafosse d’après une photographie de Pierre Petit.

[Karr] Chapitre V – Où l’on apprend combien il y a de variétés de jacinthes

Ce matin, je suis descendu au jardin ; le ciel était bleu et il faisait du soleil ; j’y ai trouvé M. Müller.Je le saluai en silence ; il me rendit mon salut et resta debout, appuyé sur sa bêche, les yeux fixés sur moi et paraissant attendre que je lui adressasse la parole. J’étais un peu embarrassé, je ne savais que lui dire ; comme j’hésitais, il me parla le premier et me dit :

— Un beau soleil, monsieur !

— Oui, dis-je, un beau soleil.

Et, comme je pensai qu’en échange d’une observation, quelque oiseuse et insignifiante qu’elle fût, je lui devais une observation, j’ajoutai :

— Et un beau ciel.

— Oh! oh! me dit M. Müller, les nuits sont encore fraîches, et je crains les gelées.

J’aurais voulu partir et m’enfoncer sous l’allée de tilleuls ; mais il restait appuyé sur sa bêche. Une conversation était inévitable. Je me résignai et fis une corne à la page de mon livre. C’était à mon tour de parler, et je cherchais dans ma tête quel sujet de conversation je pouvais entamer. Il m’advint à l’esprit qu’il serait convenable que je lui demandasse des nouvelles de sa fille ; mais, je ne sais pourquoi, au moment d’ouvrir la bouche, j’hésitai. […]. Je me sentis rougir, et je ne dis rien.

M. Müller reprit sa phrase :

— Je crains les gelées, et, avant le lever du soleil, vous n’eussiez pu rester dans le jardin la tête nue.

Je souris.

— Vous êtes jeune, me dit-il, et je suis vieux. J’ai tort de mesurer votre force à la mienne ; c’est un défaut commun chez les vieillards ; vous pouvez braver le froid, mais, moi, j’ai besoin de soleil. Quand j’avais votre âge, je faisais comme vous ; jamais un vent du nord, quelque piquant qu’il fût, ne m’a empêché d’aller herboriser sur les montagnes ; jamais les brumes froides de l’hiver ne m’ont fait retarder une partie de chasse dans la forêt ; j’aime à voir les jeunes gens marcher et courir dans la neige. Vous avez pu voir ma petite Magdeleine elle-même venir au

jardin par des jours bien froids j’exige seulement qu’elle soit bien vêtue. Cette pauvre enfant doit voir avec peine le soleil à travers les vitres ; il nous est venu un cousin auquel il lui faut tenir compagnie, et je gage qu’elle le maudit de tout son coeur : c’est pourtant un beau et spirituel garçon.

A ces paroles, je sentis un frisson courir sur tout mon corps. La porte du jardin s’ouvrit; Magdeleine entra, suivie d’un grand jeune homme blond ; la voix de Magdeleine était gaie et affectueuse. Je ne sais pourquoi, pour éviter de la saluer, je feignis de ne l’avoir pas aperçue, et je me baissai pour regarder

une jacinthe.

— C’est la jacinthe de Hollande, me dit M. Müller ; cet oignon me vient d’un homme auquel j’eus le bonheur de rendre un grand service, et de temps à autre il m’envoie quelques cadeaux en souvenir. C’est une histoire assez curieuse. J’avais alors trente ans, c’était l’hiver, le jour commençait à baisser…

Magdeleine arriva près de nous ; je saluai froidement et en parcourant d’un regard sec toute la personne du cousin. [22]Alphonse Karr, Sous les tilleuls, nouvelle édition, Calmann Lévy, 1882.

Alphonse Karr 1808-1890 demeure surtout connu aujourd’hui pour ses bons mots. Il est cependant l’auteur d’une romanesque abondante. Publié en 1832, Sous les tilleuls est le premier ouvrage qu’il ait publié. Ce roman lui vaut un succès immédiat. L’intrigue emprunte à la mode romantique, mais sous le romantisme prétendu, la causticité perce déjà. Non plus que Xavier de Maistre, Alphonse Karr ne trouve pas grâce aux yeux de Bouvard et Pécuchet parce qu’il prête à ses personnages, comme on peut voir ci-dessus, des conversations dérisoires, entre autres sur le temps qu’il fait, ou les chiens, ou encore la culture des tulipes. Il faut dire que, parallèlement à ses activités d’écrivain, Alphonse Karr cultivait lui-même des tulipes, qu’il a créé en 1853 à Nice et administré avec succès une exploitation dédiée à la floriculture, puis le magasin correspondant, de telle sorte qu’on a baptisé plus tard de son nom la poire Alphonse Karr et le bambou multiplex Alphonse Karr.

[Bouvard et Pécuchet] Par besoin de dramatique, ils se plongèrent dans les romans d’aventures. L’intrigue les intéressait d’autant plus qu’elle était enchevêtrée, extraordinaire et impossible. Ils s’évertuaient à prévoir les dénouements, devinrent là-dessus très forts, et se lassèrent d’une amusette, indigne d’esprits sérieux.

Les Aventures d’Antar

Flaubert avait dans sa bibliothèque Les Aventures d’Antar, fils de Cheddad, un « roman arabe des temps anté-islamiques », traduit par L.M. Devic en 1864. Bouvard et Pécuchet l’ont donc aussi. Ils lisent ici, au titre des romans d’aventures, une épopée dédiée à un personnage à demi légendaire légendaire qui a vécu en Arabie au VIe siècle et dont le souvenir s’est perpétué par voie de tradition orale avant faire l’objet d’un vaste travail de transcription, publié au XIXe siècle sous le titre de Sirat Antar [23]Cf. Six pages sur Antara ibn Shaddâd..

On devine aisément, dès le début des Aventures d’Antan, la nature de l’intérêt, plutôt trouble, que l’ouvrage a suscité chez les contemporains de Flaubert, et chez Flaubert lui-même.

La tribu des Absiens, au début du roman, vient d’opérer une razzia meurtrière contre une tribu riche et nombreuse descendue des montagnes de Adja et de Selma.

[Les Aventures d’Altar] Le soir, ils firent halte au bord d’un étang. L’émir Cheddad jeta les yeux sur cette jeune femme qu’ils avaient poussée devant eux avec le troupeau, et l’amour pour elle fut doux à son coeur, et il désira la posséder ; car il avait vu la délicatesse de ses extrémités, la souplesse de sa taille, le balancement des vagues de ses hanches, la beauté de sa noire couleur, la coquetterie de ses yeux et la magie de ses paupières. Il avait vu l’éclat de ses yeux plus tranchants que les sabres du trépas, et l’éclair de ses dents plus brillantes que les miroirs. Et son sourire était doux et sa taille flexible ; et, comme a dit le poète :

« Il y a dans les noires une expression telle que si tu en pénétrais le sens, tes yeux ne regarderaient plus ni les blanches ni les rouges ;

Une souplesse de hanches, une coquetterie de regards qui enseignerait la sorcellerie à l’ange magicien Harout.

La lentille placée sur la joue blanche, si ce n’était sa noirceur, quel prix aurait-elle pour les amoureux ? »

Le musc, s’il n’était noir, ne serait point le musc. Et sans la noirceur de la nuit, tu ne contemplerais point l’aurore. »

L’émir Cheddad prit la négresse à l’écart, la renversa et lui fit violence. Ses compagnons l’aperçurent et voulurent l’imiter ; car, à cette époque d’ignorance, les hommes ne distinguaient pas le bien du mal. C’était dans un temps d’intervalle, entre l’apparition des deux prophètes Jésus et Mohammed ; ils s’agitaient sous la puissance et la volonté de Dieu, sans prophète qui les empêchât de chevaucher les crimes, sans loi qui réglât le permis et le défendu. Mais les sages attendaient nuit et jour le lever du soleil de la prophétie, notre seigneur Mohammed,l’envoyé, l’élu de Dieu. Ils n’avaient d’autre religion que de se montrer fermes à protéger le voisin, défendre ceux qui demandaient leur sauvegarde, et observer les devoirs de l’hospitalité.

L’émir Cheddad abandonna le butin entier à ses compagnons et se réserva cette esclave noire et ses deux enfants. Elle s’appelait Zébiba, et de ses fils l’aîné se nommait Djérir et le plus jeune Chéiboub. De retour au camp, l’émir l’envoya aux pâturages avec les négrillons, pour faire paître ses chameaux.

Les jours et les nuits passèrent sur elle, et sa grossesse apparut et sa démarche s’alourdit. Les mois s’écoulèrent, le terme fixé par le Créateur arriva. Une nuit, elle cria jusqu’au point du jour, et mit au monde un enfant mâle.

Cet enfant était noir comme l’éléphant, il grognait, il avait le nez épaté, les narines larges, les cheveux crépus, les babines pendantes, les coins des yeux troubles. Il était d’humeur difficile. En voyant ce corps robuste, ces pieds énormes, ces oreilles longues, ces prunelles étincelantes et ces puissantes épaules, l’émir Cheddad reconnut sa propre structure. Il fut rempli de joie et donna à son fils le nom d’Antar. [24]Les aventures d’Antar fils de Cheddad roman arabe des temps anté-islamiques, p. 4, J/ Hetzel, éditeur, Paris, sans date.

Balzac

Ci-dessus : daguerréotype de Balzac, par Louis Auguste Bisson en 1842 ? ou Nadar en 1845 ?

[Bouvard et Pécuchet] L’oeuvre de Balzac les émerveilla, tout à la fois comme une Babylone, et comme des grains de poussière sous le microscope. Dans les choses les plus banales, des aspects nouveaux surgirent. Ils n’avaient pas soupçonné la vie moderne aussi profonde.

— « Quel observateur ! » s’écriait Bouvard.

— « Moi je le trouve chimérique » finit par dire Pécuchet. « Il croit aux sciences occultes, à la monarchie, à la noblesse, est ébloui par les coquins, vous remue les millions comme des centimes, et ses bourgeois ne sont pas des bourgeois, mais des colosses. Pourquoi gonfler ce qui est plat, et décrire tant de sottises ? Il a fait un roman sur la chimie, un autre sur la banque, un autre sur les machines à imprimer, comme un certain Ricard avait fait Le Cocher de fiacre, Le Porteur d’eau, Le Marchand de coco. Nous en aurons sur tous les métiers et sur toutes les provinces, puis sur toutes les villes et les étages de chaque maison et chaque individu, ce qui ne sera plus de la littérature, mais de la statistique ou de l’ethnographie. »

Ci-dessus ; Balzac – Towards the Light, Midnight ; vue du Balzac de Rodin par Edward Steichen en 1911.

Bouvart et Pécuchet formulent à l’endroit de Balzac une critique qui est à double détente. Ils reprochent à ses personnages leur caractère surdimensionné, et à son oeuvre, par suite, la typologie sociale dont elle use, ou abuse, au service d’une entreprise totalisante qu’ils qualifient de statistique ou d »ethnographique.

L’ambition de Balzac est en effet colossale. De façon explicitement référante à Cuvier, qui a été en matière de paléontologie le théoricien de la fixité des espèces et qui a inspiré par la suite la sociologie des types, il s’agit pour lui de distinguer « des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques » et de montrer comment elles interagissent entre elles en fonction du moment et du milieu. Balzac s’en explique dans l’Avant-propos de la Comédie humaine :<.p>

[Balzac] Je vis que la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant d’hommes différents qu’il y a de variétés en zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant, un homme d’état, un commerçant, un marin, un poète, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en essayant de représenter dans un livre l’ensemble de la zoologie, n’y avait-il pas une oeuvre de ce genre à faire pour la Société ? Mais la Nature a posé, pour les variétés animales, des bornes entre lesquelles la Société ne devait pas se tenir. Quand Buffon peignait le lion, il achevait la lionne en quelques phrases ; tandis que dans la Société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle. Il peut y avoir deux êtres parfaitement dissemblables dans un ménage. La femme d’un marchand est quelquefois digne d’être celle d’un prince, et souvent celle d’un prince ne vaut pas celle d’un artiste. L’Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la confusion ne s’y met guère ; ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d’intelligence rend le combat autrement compliqué. Si quelques savants n’admettent pas encore que l’Animalité se transborde dans l’Humanité par un immense courant de vie, l’épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L’animal a peu de mobilier, il n’a ni arts ni sciences ; tandis que l’homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses moeurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu’il approprie à ses besoins. Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller, Haller et autres patients zoographes aient démontré combien les moeurs des animaux étaient intéressantes ; les habitudes de chaque animal sont, à nos yeux du moins, constamment semblables en tout temps ; tandis que les habitudes, les vêtements, les paroles, les demeures d’un prince, d’un banquier, d’un artiste, d’un bourgeois, d’un prêtre et d’un pauvre sont entièrement dissemblables et changent au gré des civilisations.

Ainsi l’oeuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c’est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu’ils donnent de leur pensée ; enfin l’homme et la vie. [25]Balzac, Avant-propos de la Comédie humaine, 1842.

[Bouvard et Pécuchet] Peu importait à Bouvard le procédé. Il voulait s’instruire, descendre plus avant dans la connaissance des moeurs. Il relut Paul de Kock, feuilleta de vieux Ermite de la Chaussée-d’Antin.

— « Comment perdre son temps à des inepties pareilles ? » disait Pécuchet.

— « Mais par la suite, ce sera fort curieux, comme documents. »

— « Va te promener avec tes documents ! Je demande quelque chose qui m’exalte, qui m’enlève aux misères de ce monde ! »

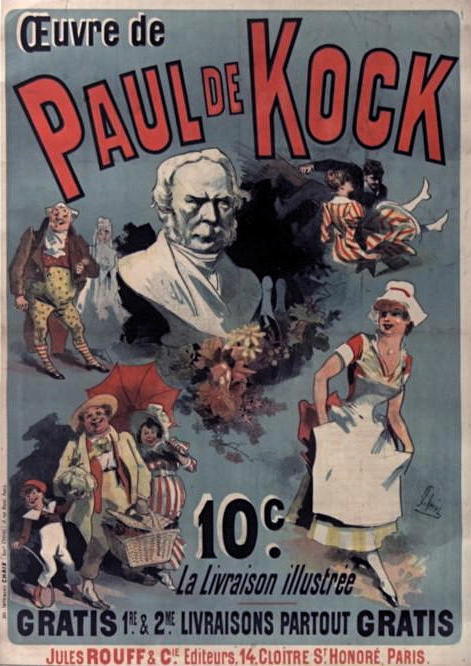

Paul de Kock

Ci-dessus : portrait de Paul de Kock par Nadar.

Flaubert avait dans sa bibliothèque La Maison blanche de Paul de Kock. Paul de Kock (1793-1871), dont le père, banquier, a été guillotiné sous la Révolution, est un écrivain abondant, auteur de romans, de pièces de théâtre et de chansons. Il emprunte les héros de ses romans au petit peuple de Paris, en particulier au milieu des employés et des gens de maison. Il narre ainsi dans La Maison blanche les mésaventures de Robineau, commis aux écritures comme Bouvard et Pécuchet, qui se trouve invité ici, pour une raison qu’il ignore encore, à un grand dîner chez le baron de Marcey.

[Kock] Robineau est retourné dans la pièce où l’on danse ; il cherche encore les groupes qui causent; il entend rire près de lui ce sont deux dames qui ne dansent pas ; et il y a justement une chaise vacante derrière elles. Robineau court s’y placer en se disant :

— Ces dames rient… elles se moquent, je gage, de quelques autres femmes de la société… Oh ! il ne faut pas manquer ça !… Je n’ai pas eu le temps de les regarder… Mais quand elles se retourneront, je les examinerai : attention !

— Oh ! qu’il devait être drôle ce monsieur, et que j’aurais voulu le voir danser avec toi!… Tu me le montreras quand tu l’apercevras.

— Oui… Oh! sois tranquille… IL est reconnaissable!… Je ne sais pas où M. de Marcey a été chercher cela !…

— Bon ! se dit Robineau, elles se moquent de quelqu’un, j’en étais sûr. Et il se rapproche en ayant soin cependant de ne point se balancer sur sa chaise.

— Figure-toi, ma bonne amie, un homme petit, épais, lourd, empesé, un gros nez, de petits yeux bêtes, une bouche qu’il pince en parlant, et des cheveux papillotes au point qu’il a l’air d’un nègre !….

— Ah! ah! ah!…

— Avec cela une tournure à prétention… Il vient m’engager à danser…. c’était la première contredanse que l’on formait ; j’accepte, et pendant la contredanse il

veut faire l’aimable, et ne sait dire que de ces lieux communs si plats, si usés, que cela me faisait de la peine pour lui !… Voyant que je ne réponds rien à ces jolies choses, il se permet en dansant de me serrer la main!… Ah ! ah! ah ! Ici la dame qui parlait se retourne, et Robineau reconnaît la comtesse avec laquelle il a en effet dansé la première contredanse. Le rouge lui monte au visage ; de son côté, la dame, qui reconnaît le monsieur dont elle parlait, comprime avec peine une envie de rire et pousse doucement le genou de son amie. Mais avant que celle-ci se soit retournée, Robineau est déjà loin : il ne se possède pas, il roule autour de lui des yeux furibonds en se disant : — Par exemple !… il faut que cette femme-là soit bien moqueuse !… Je ne sais pas si c’est de moi qu’elle parlait… En tout cas, je lui souhaite d’en trouver beaucoup dans mon genre !… Mais elle est trop laide pour qu’on lui fasse la cour. Dire que je lui ai serré la main !.,, ça n’est pas vrai !… Ces femmes laides disent toujours du mal des hommes ; c’est par colère de ne pas pouvoir trouver d’amants.

Robineau, qui ne se soucie plus d’écouter les conversations, se dirige vers l’écarté en faisant une moue si horrible qu’Alfred, qui le rencontre près d’une des tables où l’on joue, l’arrête en lui disant :

— Eh, mon Dieu ! mon cher Robineau, quelle mine tu fais !… Est-ce que tu as joué malheureusement ?

— J’ai perdu cent écus !

— Ce n’est rien, tu les regagneras…

— Alfred s’éloigne, et Robineau se dit :

— Il est bon enfant… ce n’est rien !… Si j’avais perdu cent écus, je ne m’en consolerais jamais !… Mais je suis bien sûr de ne pas les perdre… vu que je n’ai plus que vingt-un francs cinquante… il faut les risquer… Tâchons de gagner… mais dans ces nombreuses réunions on dit qu’il n’est pas très prudent de jouer à l’écarté… Oh ! chez M. le baron de Marcey, il ne peut y avoir que des gens honnêtes… c’est égal, je vais parier pour celui qui gagne, c’est ce qu’on peut faire de mieux.

Robineau s’approche de la table de jeu en demandant :

— Où est la veine ?

Malheureusement pour lui, la veine change ; en peu de temps il perd ses vingt-un francs. Alors, faisant tous ses efforts pour cacher sa mauvaise humeur, il s’éloigne de l’écarté en se disant : Adieu la partie de campagne et le traiteur pour dimanche !… Fifine ira dîner chez sa tante… «t moi, je pincerai de la guitare !… J’avais bien besoin aussi de me déranger, de faire une toilette , de prendre une voiture pour venir en grande soirée !… N’est-ce pas bien amusant ?… Des femmes qui se moquent de vous ! des hommes qui vous toisent comme s’ils voulaient marcher sur vous ! des joueurs qui vous gagnent sans vous laisser le temps de vous reconnaître ! Fifine a raison, on s’amuse mieux chez madame Saqui ou aux Funambules quand on y donne le Fantôme armé. Allons du côté du buffet… Si je ne puis pas mettre des glaces dans ma poche, je puis bien y mettre des oranges et des gâteaux.

Robineau se dirige vers le buffet ; il n’y avait plus d’oranges, mais les gâteaux abondaient ; il en bourre ses poches pendant que les domestiques portent des rafraîchissements… [26]Paul de Kock, La Maison blanche, p. 8, G. Barba, éditeur, Paris, 1855.

Bouvart parle de « document » à propos de La Maison blanche ; Pécuchet parle, quant à lui d' »ineptie », à laquelle « on perd son temps ». — « Va te promener avec tes documents ! Je demande quelque chose qui m’exalte, qui m’enlève aux misères de ce monde ! » Se souvenant qu’il a été commis aux écritures, Pécuchet s’est sans doute « misérablement » reconnu en la personne du Robineau de La Maison blanche.

Etienne de Jouy

Ci-dessus : portrait de Joseph Étienne, dit Étienne de Jouy (1764-1846)

Publiées dans la Gazette de France, satires de la vie parisienne, réunies sous le titre L’Ermite de la Chaussée d’Antin, ou observations sur les moeurs et les usages français au commencement du XIXe siècle (1812-1814, 5 vol.) sont l’oeuvre d’Etienne de Jouy, de son vrai nom Joseph Etienne. L’Ermite de la Chaussée d’Antin sera suivi de plusieurs séries similaires : Guillaume le franc-parleur en 1814-1815, L’Ermite de la Guyane de 1815 à 1817, et L’Ermite en province de 1817 à 1827. J’ai lu avec plaisir dans le tome 8 des Oeuvres complètes [27]Etienne de Jouy, Oeuvres complètes, tome 8, Impr. de J. Didot l’aîné, Paris, 1823. les articles Toulouse et Clémence Isaure et ses plus célèbres compatriotes.

Etienne de Jouy, dans le passage ci-dessous, s’intéresse au « nouveau Paris ».

[Jouy] Je ne suis pas de ces vieillards qui toujours plaignent le présent et vantent le passé ; je me défends tant que je puis des erreurs chagrines de la vieillesse, qui sont presque aussi loin de la vérité que les brillantes illusions du jeune âge. Je vois les progrès partout où ils sont, et grâce au ciel, j’en vois beaucoup mais est-il vrai, comme le prétendent certains philosophes gris de lin [28]Allusion au philosophe Gridelin, héros du Philosophe soi-disant dans les Contes moraux de Marmontel. que nous soyons parvenus au plus haut point de civilisation ; qu’il n’y ait plus pour nous de progrès possibles dans l’art de vivre en société ! Est-il bien sûr que nous avons effacé jusqu’aux moindres traces de cette barbarie dont l’Europe est sortie depuis si peu de temps ? Je ne le pense pas : nous avons beaucoup fait, nous faisons chaque jour davantage ; cependant, hodie manent vestigia ruris [29]Hodie manant vestigia ruris, in Horace, Epîtres, 2.1.158-160 : « aujourd’hui subsistent des restes de la barbarie (rusticité) ancienne »..

Ci-dessus : Paris aujourd’hui, in La Grande ville. Nouveau tableau de Paris comique, critique et philosophique de Paul de Kock, Maresq éditeur, 1844.

[Jouy] Pour le prouver (si c’était là l’objet dont je voulusse m’occuper aujourd’hui), je commencerais par l’examen de quelques objets matériels contre lesquels je réclame, à part moi, depuis bien longtemps je poserais en fait, par exemple, que c’est encore un vestige de barbarie que ces longs et vilains tuyaux de plâtre élevés au faîte de nos maisons, et destinés à donner passage à la fumée ; je ferais rougir nos architectes de n’avoir pas encore trouvé le moyen de suppléer à ces constructions bizarres qui n’ont ni forme, ni proportion, ni solidité, et dont le moindre inconvénient est de détruire tout l’effet, toute la symétrie des plus beaux édifices ; je dirais qu’à Paris la hauteur prodigieuse des maisons ajoute aux dangers qui résultent partout de la construction des tuyaux extérieurs de cheminées ; que, pour peu que le vent souffle avec violence, il en résulte une grêle de plâtras, de débris, qui ne laissent pas d’incommoder les passants.

[Jouy] Après avoir établi que cette ville est peut-être aujourd’hui, de toutes les Grandes capitales du monde, celle qui renferme le moins de pauvres, je me trouverais forcé de convenir que c’est pourtant celle où les livrées de la misère affligent davantage le coeur et les yeux. Il faut avoir eu, comme moi, le courage de visiter, du bas en haut, quelques maisons de la rue de la Bûcherie ou de celle des Marmousets, pour savoir, au juste, dans combien de pieds cubes d’air méphitique un homme peut vivre douze heures sans être asphyxié ; pour bien connaître… [30]Etienne de Jouy, Le nouveau Paris, in Oeuvres complètes, p. 98 sqq., tome 1, imprimerie de J. Didot l’aîné, Paris, 1823.

Ci-dessus : Charles Marville, rue des Marmousets (aujourd’hui rue Chanoinesse), 1866.

Digne successeur de Sébastien Mercier et de son Tableau de Paris (1781), et de Restif de La Bretonne et de ses Nuits de Paris, ou Le spectateur nocturne (1788), Etienne de Jouy, auteur de L’Ermite de la Chaussée-d’Antin, constitue l’un des grands précurseurs de ce que l’on nomme aujourd’hui la « sociologie quotidienne ».

Dommage, Pécuchet n’a pas le sens de la sociologie quotidienne. A Bouvard qui lui parle ici d’intérêt documentaire, le même Pécuchet lui répond bis repetita : — « Va te promener avec tes documents ! Je demande quelque chose qui m’exalte, qui m’enlève aux misères de ce monde ! »

[Bouvard et Pécuchet] Et Pécuchet, porté à l’idéal tourna Bouvard, insensiblement vers la tragédie.

J’abandonne ici Bouvard et Pécuchet à leur triste sort – leur triste sort de lecteurs, s’entend – et j’en viens maintenant à ce qui a motivé mon étude. Quand Bouvard et Pécuchet lisent Frédéric Soulié, puis qu’ils l’abandonnent en même temps que Paul Lacroix, dit le Bibliophile Jacob, pour cause d’ « insuffisance de couleur », que nous apprennent-ils de nostre Frédéric Soulié, qui le distingue de tous les autres – Walter Scott, Alexandre Dumas, Marmontel, Florian, Marchangy, Arlincourt, le Bibliophile Jacob, Villemain, George Sand, Rousseau, Madame de Staël, Benjamin Constant, Claire de Duras, Xavier de Maistre, Alphonse Karr, l’épopée arabe, Balzac, Paul de Kock, Etienne de Jouy – critiqués eux aussi et abandonnés l’un après l’autre ?

5. La couleur de Frédéric Soulié

Sachant que Flaubert a explicitement placé Bouvard et Pécuchet sous le signe de la « Bêtise moderne », on se gardera d’oublier qu’en matière de jugement littéraire, la même « Bêtise moderne » sévit chez eux. Quand Bouvard et Pécuchet parlent de « couleur insuffisante » à propos de l’oeuvre de Frédéric Soulié, il faut considérer qu’un tel jugement relève de la « Bêtise » en question. On en déduira que pour Flaubert, lorsque Pécuchet laisse entendre qu’il penche pour une littérature plus haute en couleur, c’est là, parmi d’autres, un trait caractéristique du mauvais goût moderne.

Bien que Pécuchet ne précise pas, en matière de littérature, ce qu’il entend par « couleur, on le devine aisément, lorsque, parlant d’Alexandre Dumas, il dit que celui le « divertit à la manière d’une lanterne magique ». On relève par ailleurs que Pécuchet prise surtout le pittoresque, celui des châteaux, des villes, des paysages, des gens ; de préférence celui du Moyen Age ou encore celui des gondoles à Venise. On relève aussi qu’il goûte les histoires de « belles adultères et de leurs nobles amants », parce qu’en matière de littérature, il veut, dit-il, du sentiment, de l’idéal, « quelque chose qui l’exalte, qui l’enlève aux misères de ce monde ».

Ci-dessus : scène de l’histoire de Geneviève de Brabant ; plaque de lanterne magique, Illiers-Combray, Musée Marcel Proust.

Marcel Proust évoquera plus tard cette même esthétique de la lanterne magique, qui le divertissait dans son enfance, lors de ses couchers difficiles.

[Proust] Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d’un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d’un vert sombre la pente d’une colline, et s’avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n’était autre que la limite d’un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu’on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n’était qu’un pan de château et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes et je n’avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur car, avant les verres du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l’avait montrée avec évidence. Golo s’arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand-tante et qu’il avait l’air de comprendre parfaitement, conformant son attitude, avec une docilité qui n’excluait pas une certaine majesté, aux indications du texte; puis il s’éloignait du même pas saccadé. Et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s’avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d’une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s’arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu’il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s’adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration. [31]Marcel Proust, Du côté de chez Swann, I, Combray..

Bouvard, de son côté, assigne à la littérature une fonction avant tout instructive. Il substitue au goût du pittoresque celui de la précision documentaire et de l’orientation sociale. Il attend de la littérature qu’elle le renseigne de façon exacte à la fois sur les réalités du temps passé et sur celles du temps présent, et, concernant ces dernières, il prise plus particulièrement dans ce qu’il lit « la défense des opprimés, le côté social, et républicain, les thèses », celles qu’il dit trouver, par exemple, dans l’oeuvre de George Sand, travaillée, comme on sait, par un questionnement de type féministe et par le socialisme républicain de son ami Pierre Leroux.

On voit déjà ici qu’en matière de littérature, Bouvard et Pécuchet combinent, à eux deux, le kitsch du goût troubadour et le kitsch du réquisit utilitariste, fruit malsain de l’idéologie positiviste chère à à la seconde moitié du XIXe siècle. On en déduira que si Bouvard et Pécuchet ne trouvent dans la littérature aucun livre qui finalement les retienne, c’est sans doute parce qu’il n’est pas de bon, de vrai livre qui réponde per se à leurs réquisits.

Les romans de Frédéric Soulié, auxquels Bouvard et Pécuchet trouvent une « couleur insuffisante », ne cultivent en effet ni le pittoresque ni le « côté social », encore moins la « thèse ». Ils se distinguent en revanche par leur puissante humanité en même temps que par leur férocité critique. A ce titre ils ne sont pas pas d’une « couleur insuffisante », mais noirs, seulement noirs si l’on peut dire, ou, mieux disant, cruellement noirs.

Le noir n’existe pas, semble-t-il, dans le nuancier de de Bouvard et Pécuchet. Existait-il dans celui de Flaubert, dont les goûts ne se confondent évidemment pas avec ceux de Bouvard et Pécuchet ? Flaubert n’en a rien dit, mais on sait que s’il a voulu écrire avec Salâmmbo un roman « couleur pourpre », il dit avoir composé avec Madame Bovary un roman « couleur puce ». Du puce au noir, il n’y a qu’un pas. Le pas de la compréhension, sinon de l’admiration, car, ami de la « plume tondue » [32]Gustave Flaubert, à propos de Balzac : « Il fait trop de queue en écrivant, il n’a pas la plume tondue ». comme son Bouvard et son Pécuchet, Flaubert se veut dans son style millimétrique aux antipodes de la plume flamboyante, éprise des digressions, propre au romantisme de Frédéric Soulié.

Ci-dessus : Pierre Soulages, Polyotique C, 1985.

Buffon dit ailleurs que « le style, c’est l’homme même » [33]Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, Discours sur le style, 1753.. Il y a donc de la place dans le panthéon de la littérature pour tous les styles et pour toutes les couleurs, y compris le noir de Frédéric Soulié, n’en déplaise à Bouvard et Pécuchet, comme il y a de la place dans la vie pour tous les hommes.

Notes

| ↑1 | Gustave Flaubert, lettre à Adèle Perrot, 17 octobre 1872. |

| ↑2 | Conserves, au sens d’accessoires qui conservent la vue : lunettes colorées, à verres bleus ou verts, utilisées au XIXe siècle pour le confort des yeux en cas de lecture sous la lampe, ou au grand soleil. |

| ↑3 | Marmontel, Bélisaire, ch. II, p. 12, Oeuvres complètes, tome 7, édition Verdière, Paris, 1818-1820. |

| ↑4 | Antoine François de Marchangy, La Gaule poétique, ou L’histoire de France considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux-arts, tome 1, p. 1, édition C.-F. Patris, Paris ; Chaumerot, Paris ; 1819. |

| ↑5 | Louis Antoine François de Marchangy, Tristan le Voyageur, ou la France au XIVe siècle, chez F. M. Maurice, libraire, Rue des Mathurins-Saint Jacques ; Urbain Canel, libraire, place Saint André des Arts, 1825. |

| ↑6 | Ibidem. |

| ↑7 | Cf. Le dossiers de Bouvard et Pécuchet/ La bibliothèque de Flaubert/Recherche : d’Arlincourt. |

| ↑8 | Charles Victor Prévost d’Arlincourt, Le Solitaire, quatrième édition, chez Béchet, libraire, à Paris et à Rouen, 1821. |

| ↑9 | Frédéric Soulié, Les deux cadavres, Conclusion, p. 361, nouvelle édition, édition Michel Lévy frères, Paris, 1870. |

| ↑10 | Paul Lacroix, Le Roi des ribauds, Louis Hauman, Bruxelles, 1831. |

| ↑11 | Ibidem, p. 26. |

| ↑12 | Cf. L’histoire du Maroc/Le haschich dans Al Andalus. |

| ↑13 | Abel François Villemain, Lascaris, p. 100, in Etudes d’histoire moderne (nouvelle édition revue, corrigée et augmentée), édition Didier, Paris, 1846. |

| ↑14 | Lascaris, p. 64, Hachette, Paris, 1875. |

| ↑15 | George Sand, Leone Leoni, 1834. |

| ↑16 | Delphine est un roman épistolaire de Mme de Staël, publié en 1802. |

| ↑17 | Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu, puis publiée est un roman de Benjamin Constant publié en 1816. |

| ↑18 | Ourika, publié d’abord de façon anonyme, est un roman de Claire de Duras, publié en 1823. |

| ↑19 | Claire de Duras, Ourika, 1823. |

| ↑20 | Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre, ch. I, p. 1, in Oeuvres complètes du Comte Xavier de Maistre, nouvelle édition, Charpentier, Paris, 1844. |

| ↑21 | Ibidem, ch. XVI-XVII, p. 34 sqq. |

| ↑22 | Alphonse Karr, Sous les tilleuls, nouvelle édition, Calmann Lévy, 1882. |

| ↑23 | Cf. Six pages sur Antara ibn Shaddâd. |

| ↑24 | Les aventures d’Antar fils de Cheddad roman arabe des temps anté-islamiques, p. 4, J/ Hetzel, éditeur, Paris, sans date. |

| ↑25 | Balzac, Avant-propos de la Comédie humaine, 1842. |

| ↑26 | Paul de Kock, La Maison blanche, p. 8, G. Barba, éditeur, Paris, 1855. |

| ↑27 | Etienne de Jouy, Oeuvres complètes, tome 8, Impr. de J. Didot l’aîné, Paris, 1823. |

| ↑28 | Allusion au philosophe Gridelin, héros du Philosophe soi-disant dans les Contes moraux de Marmontel. |

| ↑29 | Hodie manant vestigia ruris, in Horace, Epîtres, 2.1.158-160 : « aujourd’hui subsistent des restes de la barbarie (rusticité) ancienne ». |

| ↑30 | Etienne de Jouy, Le nouveau Paris, in Oeuvres complètes, p. 98 sqq., tome 1, imprimerie de J. Didot l’aîné, Paris, 1823. |

| ↑31 | Marcel Proust, Du côté de chez Swann, I, Combray. |

| ↑32 | Gustave Flaubert, à propos de Balzac : « Il fait trop de queue en écrivant, il n’a pas la plume tondue ». |

| ↑33 | Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, Discours sur le style, 1753. |